夏休みは、家族で過ごせる特別な時間。さらに8月は「山の日」や「お盆」、「夏祭り」などのイベントも目白押し。人気イラストレーターの杉浦さやかさんから、夏休みに親子で挑戦したい工作のアイディアをはじめ、8月らしいイベントの楽しみ方や過ごし方を教えてもらいました。夏休みをもっと豊かに、思い出深くするためのヒントや知恵がいっぱい!

<教えてくれた人>

杉浦さやかさん

絵本やママ雑誌などでイラストレーターとして活躍中。文章にも定評があり、イラスト&エッセイの著書多数。著書『おたのしみ歳時記』や『わたしたちの歳時記』(ともにワニブックス)では、季節ごとの小さな幸せ、家族と楽しむ年中行事などを杉浦さんのスケッチにより紹介している。

Instagram:@sayaka_sugiura

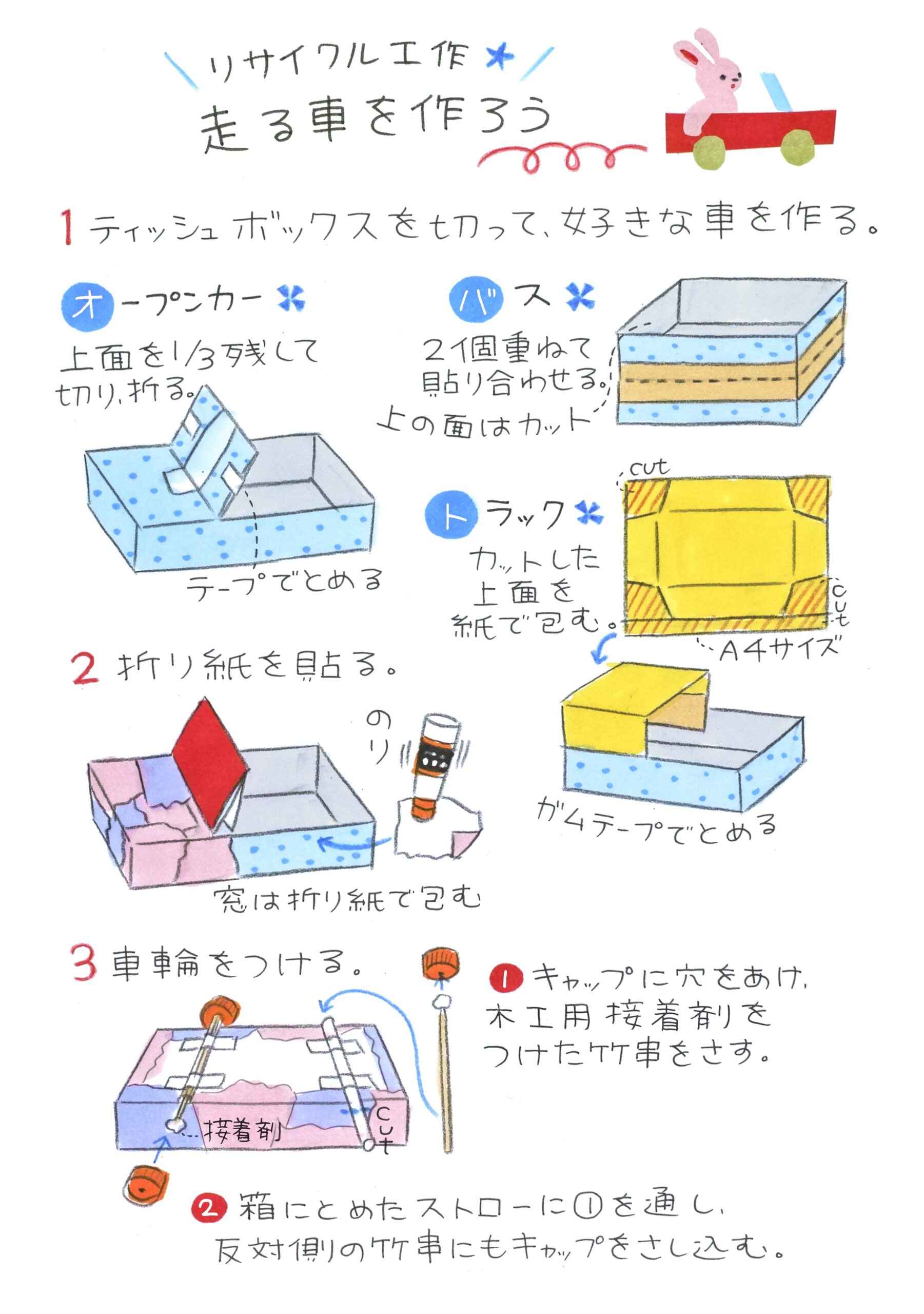

1_夏休みに挑戦!ティッシュ箱で走る車を作ろう

せっかくの夏休み。長いおうち時間を活用して、親子でじっくり取り組める夏の大作にチャレンジしてみませんか?今回は、身近な素材を使ったリサイクル工作として、車輪がついて実際に走らせることができる車の作り方を教えてもらいました。作る楽しさはもちろん、完成後に動かして遊べるのも魅力!

<材料>

・ティッシュ箱…1箱

・折り紙

・ペットボトルのキャップ…4個

・竹串…2本

・ストロー…2本

・ガムテープやセロテープなど適宜

・はさみ

・のり

・キリなどペットボトルに穴を開けられるもの

・木工用接着剤

・デコレーション用のシールやスパンコール、マスキングテープなどお好みで

<作り方>

1. 作りたい車の車種を決める。イラストを参考に、成形していく。

2.折り紙を手で切って、車の側面にのりで貼りつける。

3.車輪をつける。

①ペットボトルのキャップの中央にキリなどで穴を開ける。

②ティッシュボックスの横幅より左右1センチずつ長くカットした竹串の片側の先端に、木工用接着剤をつけて①を差し込む。

③ティッシュボックスの横幅の長さにカットしたストローを、ボックスの底にテープで固定する。

④③のストローに②の竹串を通す。

⑤反対側の竹串の先端にも接着剤をつけ、もう一つのペットボトルキャップを差し込む。

4.のりやボンドが乾いたら、デコレーションをする。下のイラストを参考に、シールやマスキングテープなどで、好きに飾って完成!

「デコレーション次第で、誰でも楽しめるようなスペシャルな工作だと思います。娘はリカちゃんの愛車にしていましたよ。また、“どうして動くのか”という構造への興味が芽生えるきっかけにもなります。ティッシュ箱やキャップなど、普段は捨ててしまうような素材を使うことで、物を大切にする気持ちやエコ意識も自然と育まれると思います」(杉浦さん)

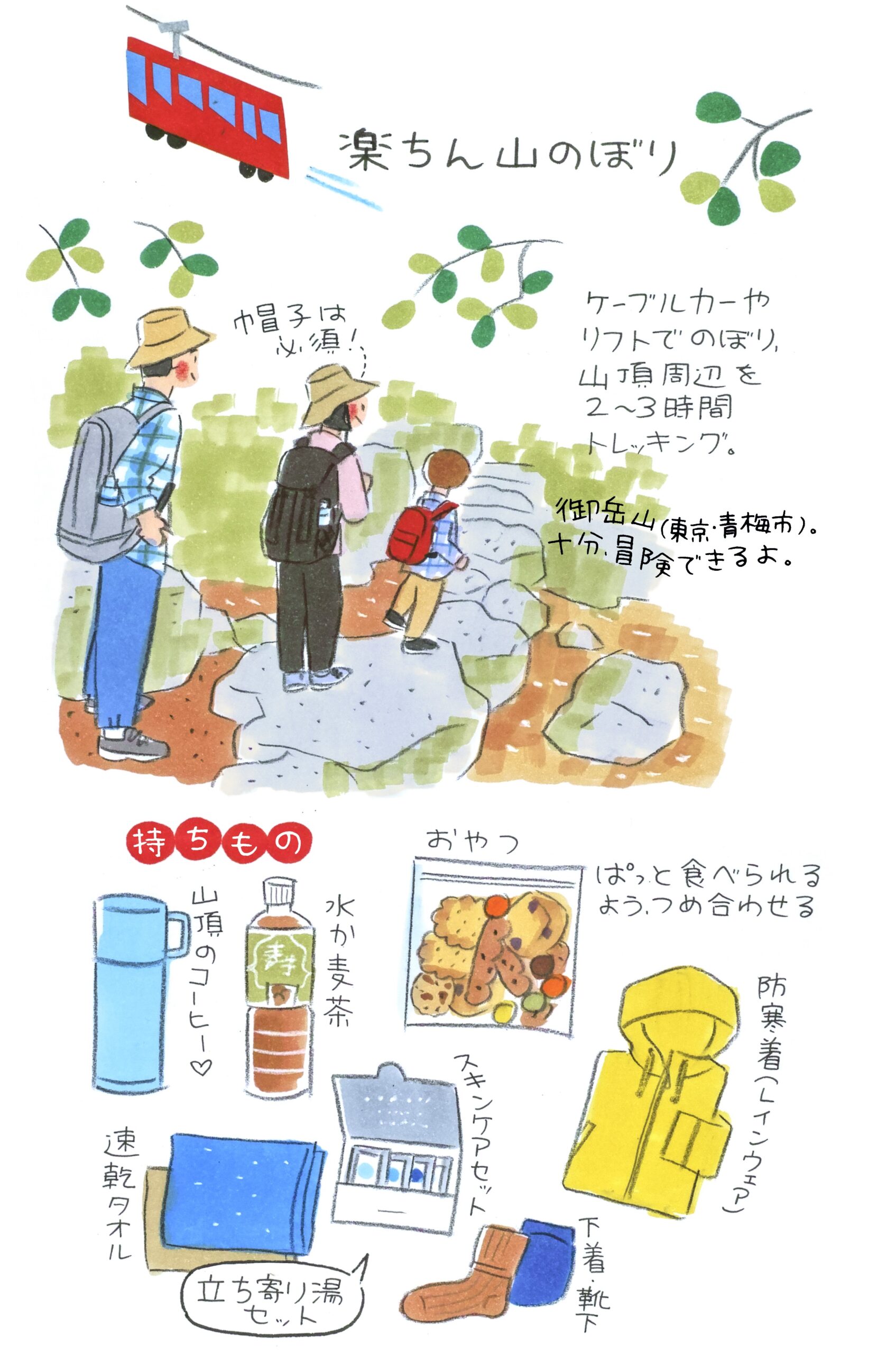

2_「山の日」は登山にチャレンジ

毎年8月11日は「山の日」。日本では昔から、山の自然や恵みとともに暮らしてきました。そんな山に「親しみ、感謝する日」として、2016年に新しくできた祝日です。登山や自然の中を歩いてみたり、山の魅力や大切さに思いを巡らせてみてください。

「娘も私もそこまで体力があるわけではなく、基本はインドア一家なのですが、山に行くことは好き。そんなわが家が楽しんでいるのは、『楽ちん山のぼり』。登山はロープウェイやケーブルカーのある山を選んでいます。山頂付近まで楽々と上がり、周辺を2時間ほどトレッキングするだけで十分雰囲気は味わえます。もし人気の山へ行くなら、始発で出るくらいのつもりで出かけると、混雑も避けられて快適。始発は無理でも、なるべく早く出るのが山を楽しむポイントです」(杉浦さん)

<持ちもの>

・薄手の長袖シャツ

山は日差しが強いので、虫などを避けるために真夏でも必要。簡単に脱ぎ着できるものがおすすめです。

・帽子

日差しや熱中症対策に。通気性がよく、風で飛ばされないように紐付きのもの、小さく折りたためるものが便利。雨よけにもなります。

・レインウェア

天気が変わりやすい山では突然の雨も多いのでリュックに入れておくと安心です。

・飲みもの

水分補給は、登山中でとくに大切なポイント。基本は水か麦茶がおすすめです。麦茶はカフェインが含まれておらず、ミネラルも豊富なので、汗をかく季節にぴったり。また、山頂で飲むコーヒーは格別のおいしさ。お気に入りの一杯を水筒に入れて持っていくのも、登山の楽しみのひとつです。

・甘いお菓子

甘いものは疲れを回復させてくれるので、重宝します。休憩のとき、すぐに食べられるように、保存用ジップ袋などにクッキーやチョコを直に入れて持っていくのがおすすめ。粉々にならないようにポケットに入れるなど工夫が必要です。

<プラスの楽しみ方>

麓に温泉がある山も多いので、薄手のタオルとホテルなどでもらったスキンケアセット、下着の着替えも持って行くことがおすすめです。汗をかいた後にさっぱりできて気持ちいい。

「景色を眺めるだけでなく、昆虫や野鳥、植物を観察してみると、自然の楽しみがぐっと広がります。登山をしなくても、ロープウェイやリフトで山頂に行って絶景を眺めるだけでも、十分に特別な体験になりますよ。ほかにも、山でのグランピングや渓流での川遊びなど、山の楽しみ方はいろいろ。遠出が難しいときは、山にまつわる絵本を読んだり、自然の動画を見るのもいいですね!」(杉浦さん)

3_小さいスペースでもできる「お盆棚」

お盆は、毎年8月13日〜16日ごろに行われる、日本の伝統的な行事です。この時期は、亡くなったご先祖様の霊が家に帰ってくると考えられていて、家族みんなでお迎えし、供養をします。お墓参りをしたり、仏壇や祭壇を整えて、線香やお花、フルーツなどをお供えします。地域によっては、迎え火や送り火をたいてご先祖様を迎えたり送り出したりする風習もあります。

「おうちに仏壇がなくても、棚の上などに簡易的な祭壇をつくってお盆を迎えることができます。うちはお墓が遠くてなかなか行けないので、こんなふうに簡易の祭壇を作って、お盆を過ごしています」(杉浦さん)

<用意するもの>

・亡き人の写真

・お香立てや100円ショップなどで手に入る砂など

・線香

・お鈴(ベルなどで代用も可)

・ろうそくやキャンドル

「ほおずきを飾って盆提灯のように見立てたり、きゅうりやなすで精霊馬を作って飾るのもおすすめです。迎え火・送り火のかわりにキャンドルを灯せば、自宅でも心を込めて供養することができます」(杉浦さん)

精霊馬(しょうりょううま) ってなに?

お盆にご先祖様の霊があの世とこの世を行き来するための乗りものとして用意されるもの。きゅうりで作った馬と、なすで作った牛が一般的で、割りばしや爪楊枝などを刺して脚に見たてます。馬は「早く帰ってきてほしい」、牛は「ゆっくり帰ってね、たくさんのお土産を持って帰ってね」という意味が込められているそう。

4_夏祭りは浴衣を着て、「盆踊り」を楽しもう

夏に開催されている盆踊りは、お盆の時期にご先祖様の霊を迎えて、供養するために踊る日本の伝統行事。その起源は、平安時代の仏教行事「盂蘭盆会(うらぼんえ)」まで遡ります。僧侶が念仏を唱えながら踊った「念仏踊り」が、やがて人々の間に広まり、地域ごとにさまざまな形に発展していきました。

鎌倉時代には民間にも広く根づき、江戸時代になると娯楽性が増して、村や町の年中行事として定着。太鼓や笛の音に合わせて、輪になって踊るスタイルが一般的となりました。現在では、先祖供養だけでなく、地域の人々が集まって楽しむ夏の風物詩として、多くの場所で開催されています。

「保育園や幼稚園、学校で盆踊りの行事があることも多いですよね。大人の浴衣はとにかく帯が大変なのですが、子ども用は差し込むだけの作り帯があったり、おはしょりも固定されていたりして、着せるだけなので簡単です。ただ動き回るから着崩れしやすく、最初に背中の中心線をきちんと真ん中に持ってきたり、帯を巻く前に苦しくない程度に多少きつめに腰紐で固定します。下駄なども無理せず、サンダルなどで代用してもOK。

また、古着屋さんやフリマサイトを活用すれば、手頃に手に入るのもありがたいですね。私は自分で着付けができないので、大人用の浴衣は近所の着物屋さんにお願いして着せてもらっています」(杉浦さん)

あっという間に過ぎていく夏休み。杉浦さんに教えていただいた過ごし方で、いつものおうち時間やお出かけがぐんと楽しくなります。家族で夏ならではの行事や体験を楽しんで、思い出に残る夏休みを過ごせますように。

この連載の他の記事はこちら

イラスト:杉浦さやか 編集・文:阿部里歩