こどもの日・端午の節句、そして母の日。5月は季節のイベントが目白押しです。子どもと一緒に楽しみながら手軽にできる、子どもの日・端午の節句、母の日の素敵な過ごし方を人気イラストレーターの杉浦さやかさんに教えてもらいました。さらに、簡単で楽しい工作アイディアや子どもにしっかり伝えておきたい風習もご紹介します。

<教えてくれた人>

杉浦さやかさん

絵本やママ雑誌などでイラストレーターとして活躍中。文章にも定評があり、イラスト&エッセイの著書多数。著書『おたのしみ歳時記』や『わたしの歳時記』(ともにワニブックス)では、季節ごとの小さな幸せ、家族と楽しむ年中行事などを杉浦さんのスケッチにより紹介している。

Instagram:@sayaka_sugiura

1_こどもの日・端午の節句の違いって?

5月5日はこどもの日。そして端午の節句でもあります。同日にあるので混同されやすいのですが、実は別もの。ここで成り立ちや違いについて改めて紹介します。

端午の節句

古来、中国から伝わった伝統的な年中行事。奈良時代より、病気や災いを防ぐための節句として、菖蒲(しょうぶ)やよもぎを軒下に飾ったり、菖蒲湯に入ったりしていました。鎌倉時代以降は、「菖蒲」が「尚武」(武道を大切にする考え)や「勝負」と同じ読みであること、菖蒲の葉が剣を連想させることなどから、端午の節句が“男子の節句”とされたといわれています。

江戸時代には、現在と近い形で端午の節句が祝われるようになりました。将軍に男の子が生まれると、玄関前に馬印(うまじるし)やのぼりを立ててお祝いをし、この風習が一般的に広まったとされています。やがて、カブトや人形、鯉のぼりが飾られるようになりました。

こどもの日

こどもの日は、国民の祝日。男女関係なく、子どもの成長や健康を願う日です。1948年の国会で、「すべての子どもの健やかな成長を願う日に」という議論が行われたことで、端午の節句である5月5日が「こどもの日」の祝日として設定されました。

こどもの日・端午の節句といえば、「鯉のぼり」「カブト」「菖蒲湯」「柏餅」など、伝統的な楽しみ方がいっぱい。ここからは、杉浦さんに日本古来の風習を大切にしながらも、現代の暮らしに合わせて楽しむ方法を教えていただきます。

2_親子で作ってみよう!簡単こいのぼり工作

トイレットペーパーの芯で手作りこいのぼり

1体でも、イラストのように2体重ねても。キリやハサミを使う工程は、保護者の方が手伝ってあげてくださいね。

作り方

1.トイレットペーパーの芯に、好きな色の折り紙をくるっと一周巻きつけて貼る。

2.手でちぎった折り紙をウロコに見立てて、1に貼っていく。

3.大小で大きさの異なる丸シール(ここでは8mmと2cm)を重ねて貼る。丸シール1枚で、ペンで黒目を描いてもOK。

4.鯉のぼりの上下にキリで穴を開けたあと、ハサミを入れて穴を広げる。もしキリがない場合、カッターで少しだけ切り込みを入れて、ハサミの刃先を入れて十字に切る。穴にストローを通す。

5.ストローの最上部に丸シールや丸く切った紙などを貼り合わせて完成。

「壁に貼る場合は、色画用紙(100円ショップのB4サイズの青画用紙)を雲形に切って、一緒に飾るとかわいいです。門柱に紐や針金でくくりつけたり、玄関ドアにテープで貼ったりしても◎」(杉浦さん)

3_こどもの日のお楽しみ。柏餅とカブト

柏餅を食べることも、端午の節句の風習のひとつ。柏の木は、新芽が出るまで古い葉が落ちないということから、家系が絶えない縁起のよい木といわれていました。神事に欠かせない餅を柏の葉で巻いた柏餅を食べることにより、「男の子が元気に育つ」ことを願っていたとされています。

「和菓子屋さんやスーパーで買ってきた柏餅も、簡単に作れるこいのぼりピックをさせば、さらにスペシャルになりますよ」(杉浦さん)

また、カブトや鎧を飾る風習は鎌倉時代から。武家は、神社にカブトや鎧、刀などを奉納し、病気や災厄から身を守ってくれるように願いを込めていたそうです。その風習が広がり、武具を持たない家庭では、厚紙で作ったカブトなどを飾るようになったと言われています。

「棚やテーブルなどで楽しめる飾り。折り紙のカブトや皐月人形と一緒に、旬のあやめやクレマチスなどの紫の花をディスプレイして楽しみます。A4コピー用紙を正方形に切って折った白いカブトでもいいですし、イラストのように犬張子(いぬはりこ)などの人形に小さなカブトをかぶせてもかわいいです。犬張子は端午の節句ゆかりのものではないですが、子どものお守りとしてお宮参り前後に贈られるので、一緒に飾ってみました。女の子のおうちにもおすすめです」(杉浦さん)

4_菖蒲湯(しょうぶゆ)の楽しみ方

5月ごろに最盛期を迎える菖蒲。強い香りがある菖蒲には、薬草として厄除けの力があると信じられてきました。古来中国から、端午の節句とともに菖蒲湯の習慣も伝わりました。昔から楽しまれていた日本の風習の一つ。

「スーパーやお花屋さんなどでも売っているので、ぜひ楽しんでみましょう! まずは菖蒲を買ってきたら、お風呂に入れる前に軒菖蒲として飾って楽しむこともおすすめです。本来は枯れるまで飾るなど諸説あるようですが、せっかくだから雰囲気を楽しむくらいの感覚でよいと思います」(杉浦さん)

軒菖蒲から菖蒲湯の楽しみ方

1.菖蒲の根元に和紙や折り紙、輪ゴムなどを巻いて紐で縛る。

2.伝統的な方法だと、ここでよもぎと一緒に重ねるそうですが、もちろんなしでもOK。ミントなど、好みの草を一緒に束ねても◎。もし軒菖蒲として楽しむ際は、軒先や窓辺、壁に飾って雰囲気を楽しんで。

3.5月5日の夜、湯船に投入。強い香りを出すために、空の湯船に入れて給湯or沸かす場合は水から入れるのがおすすめ。

「5月5日は色んな銭湯で菖蒲湯をやるので、親子で行ってみると楽しいですよ。大きな湯船にたくさん菖蒲が浮かぶ様子は壮観です。ちなみに娘は3歳のこどもの日が銭湯デビューでした!」(杉浦さん)

5_母の日の工作アイディア2選

パパ必読! やっぱり手づくりが嬉しい母の日のプレゼント。杉浦さんにおうちにあるものを使って、手作りのカーネーションとカーネーションの額の作り方を教えてもらいました。

①7色のカーネーション

使用する紙は、作りたいサイズに合わせて、A4のコピー用紙や小さい紙、折り紙などでもOKです。両面色がついた折り紙や色紙などで、そのまま作ってもかわいい!

作り方

1.白い紙を使う場合は、紙の両面を絵の具で塗る。7枚の紙を用意して、それぞれ好きな色で7色分染める。5色くらいでもきれいに仕上がるのでお好みで。

2.紙を重ねてわりばしに巻きつけ、茎と花びらの境目をテープで留める。

3.包装紙で巻いて、花束のようにする。リボンの形に切った色紙を持ち手につけたら完成!

「手作りのカーネーションをもらったのは4年前、娘が2年生の時でした。今でも仕事机の窓辺に飾っています。その前の年に、高いお金を出して7色のカーネーションを贈ってくれたのですが、“庭の花や、作ったものもうれしいな”と伝えたら、夫とこれを作ってくれたみたいでした」(杉浦さん)

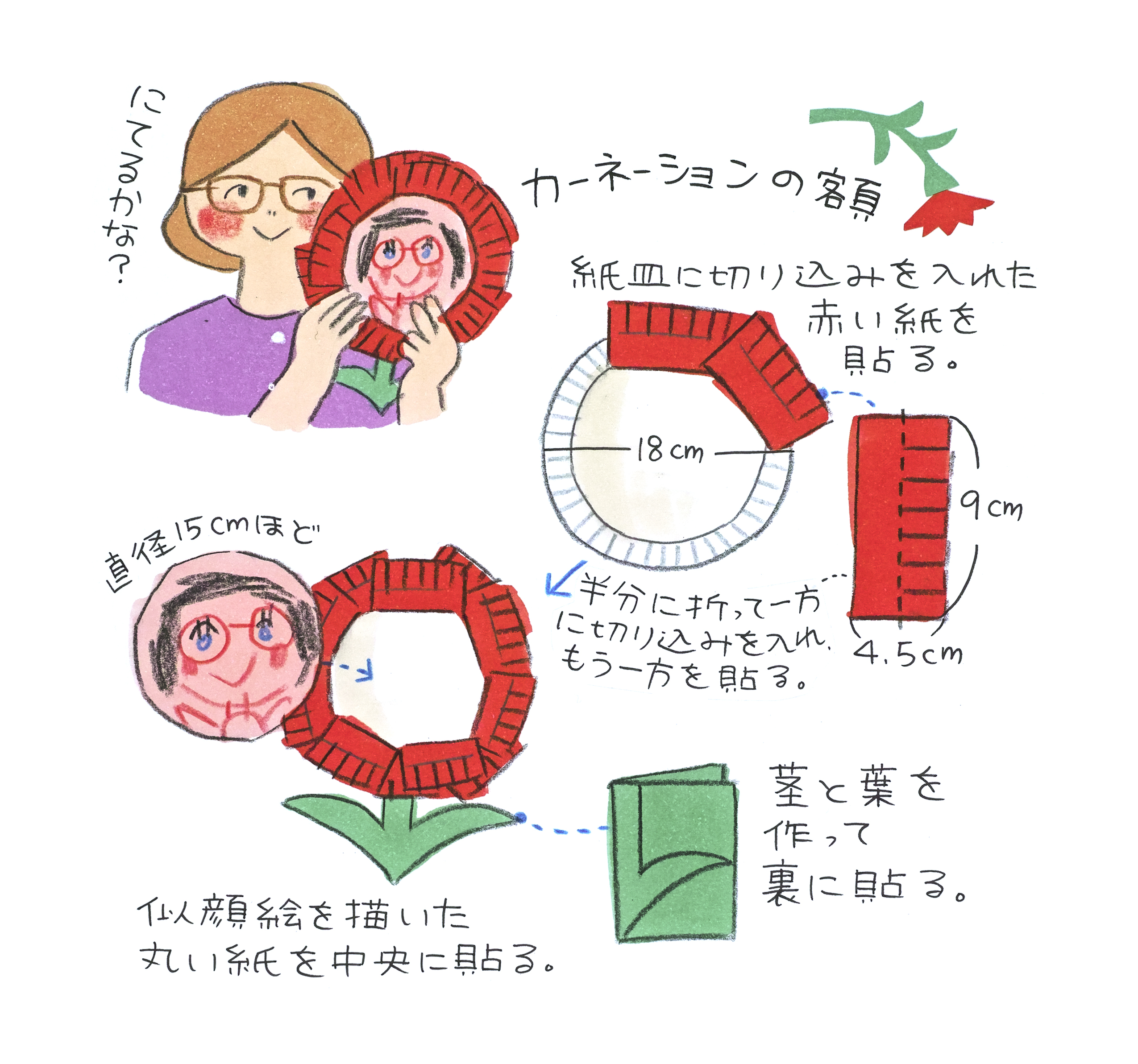

②カーネーションの額

紙皿からフレームを作るアイディアです。ママの似顔絵やとっておきの写真を入れよう!ここでは、直径18cmの紙皿を使って額を作ります。

作り方

1.赤い画用紙を4.5cm×9cmの長方形にカットし、花びらのパーツを10個ほど作る。縦半分に折り、イラストのように切り込みを入れる。

2. 1の切り込みのない部分の裏にのりをつけ、紙皿のフチに少し重ねながら貼っていく。

3.2の中央に、似顔絵を描いた丸い紙(直径15cmほど)を貼る。

4. フチの画用紙をイラストのようにカットした茎と葉を作り、裏面に貼る。

「毎年母の日は、娘と夫が一緒に何かを手作りしてくれたり、部屋の飾り付けをしてくれたりします。前日の夜にこっそり用意して仕込んでくれるので、朝起きるのが楽しみです。もし工作のハードルが高ければ、カード一枚だけでもいいと思います。やっぱり手作りのプレゼントが嬉しいものですよね」(杉浦さん)

こどもの日と端午の節句、そして母の日の楽しみ方を教えていただきました。古くからの伝統はこれからも大切に残していきたいものですよね。忙しい日々の中でも、子どもに伝統を伝える時間や、一緒に楽しむ時間を過ごしてみてはいかがでしょうか?

この連載の他の記事はこちら

イラスト:杉浦さやか 編集・文:阿部里歩