子どもがスマホやゲームを使いすぎていると、心配になったり、時には親子喧嘩になってしまうこともありますよね。子どもがスマホやゲームと上手く付き合うための約束作りについて、ネット依存啓発団体エンジェルズアイズ代表の遠藤美季さんにお聞きしました。

<教えてくれた人>

遠藤美季さん

ネット依存啓発団体エンジェルズアイズ代表。ネット依存アドバイザー、情報モラルアドバイザー。著書『脱ネットスマホ中毒』『小学生のスマホ免許』『中学生のスマホ免許』誠文堂新光社、『子どものネット依存』かもがわ出版、他多数。

子どもの脳とネット・スマホの関係とは?

子どもの機嫌が悪いからと、ベビーカーに乗せた子にスマホで動画を見せていませんか?乳幼児は目にする外の景色、音や風などが脳への刺激になり、非認知能力も成長していくものです。にもかかわらず、安易に動画を見せることは、心と身体の成長に必要な貴重な経験を奪うことになりかねません。

脳とインターネッとの使用時間は関係していると言われています。とある研究では、インターネットを頻繁に利用する人とそうでない人を比べると、後者の方が脳の体積が大きいことがわかっています。また、スマホと紙の辞書で単語を検索する際の脳の血流を比較すると、後者のほうが脳の血流が多く流れ、脳の活性化につながっているという報告も。

0歳から5歳の間と思春期は、行動のコントロールにもつながる脳の前頭前野の神経細胞が爆発的に増える時期です。だからこそ、幼い頃からスマホやゲームを使いすぎず、上手く付き合っていくことが大事なのです。

依存防止には使用時間を決めることが大事!

前編で紹介したネット依存になるのを防ぐためにも、子どもがスマホやゲームをするうえで、決めておきたいのが使用時間です。

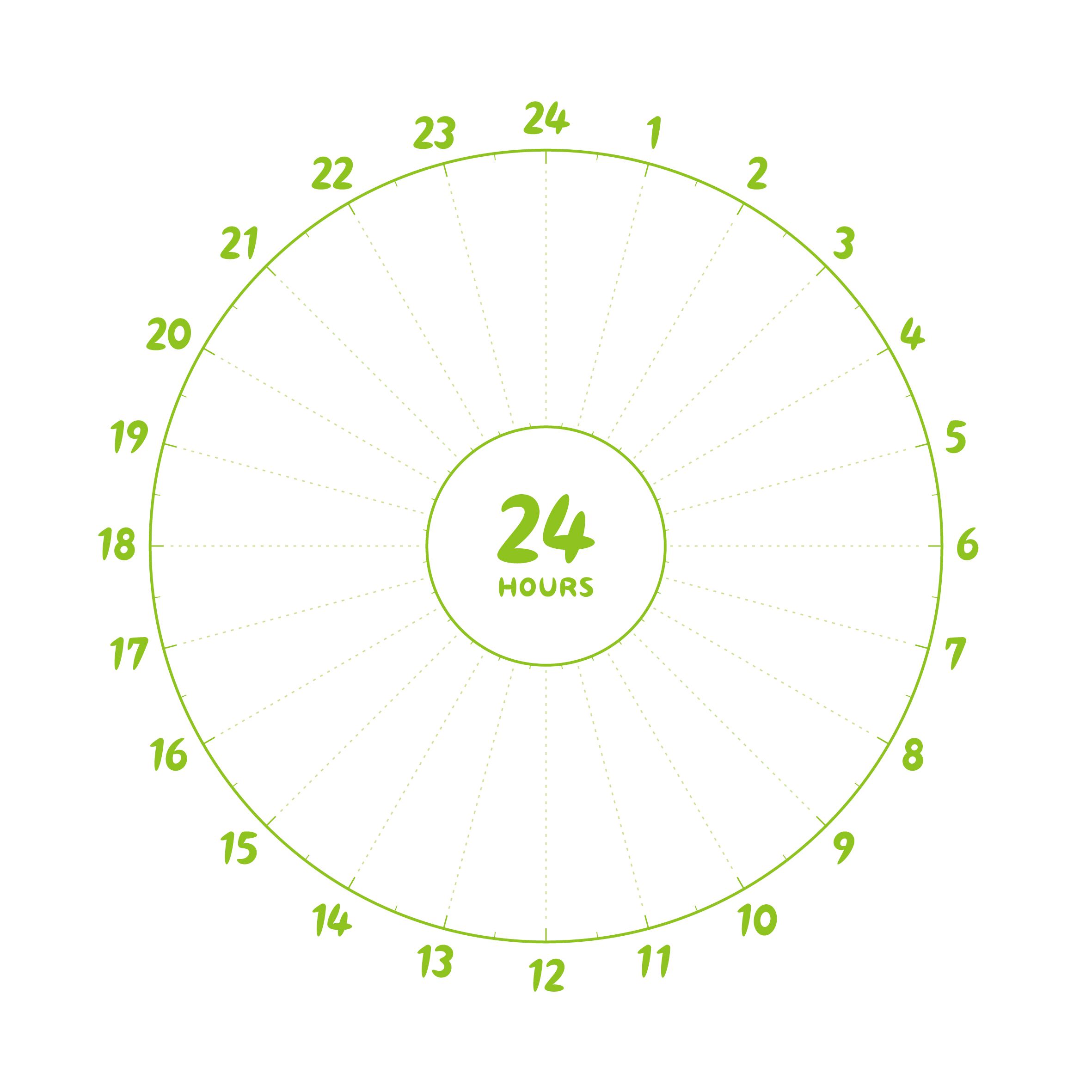

まずは上記のような24時間の円グラフを使って、1日の中で、スマホやゲームに使える時間がどれくらいあるかを割り出してみるといいでしょう。

睡眠、食事、学校、入浴、勉強など必要な時間をうめていき、その中に、ぼーっとする時間も入れておくことが重要です。何も考えない時間は、脳の活性化につながるからです。

グラフをもとに親子で話し合い、使用時間を決めるといいでしょう。

なお、視力の観点から考えると、スマホやゲームの使用時間は低学年なら30分程度、高学年なら1時間程度を目安にしましょう。

スマホ・ゲーム依存を防止するための「約束」とは

子どもがスマホやゲームと上手く付き合っていくためには、約束を作っておくことが大切。使用時間を決めるのはもちろん、食事中やお風呂の中では使用しないなど、使っていい時間帯やシーン・ダメな時間帯やシーンを明確にしておくことも大事です。決めた時間を超えるとアラームが鳴ったり、強制終了するような時間制限アプリもあるので、活用するのも一つの方法です。

また、スマホやゲームを使う場所を決めておくことも重要です。1人で使用していると、つい長時間になってしまうので、家族が一緒にいるリビングで使うこと、自分の部屋には持ち込まないといった約束を決めておくといいでしょう。

ネットのコンテンツや動画などは、レイティング(対象年齢を設けている制度)が設けられています。子どもが利用したいコンテンツが年齢制限されているなら、その理由なども話し合い、納得のうえ約束を作るといいでしょう。TikTokなどSNSを利用している小学生も多いのですが、SNSの多くは、13歳以上でないと保護者の同意なしでは利用できないことになっています。

下記がSNSの推奨年齢です。

LINE:12歳以上

Instagram:13歳以上

TikTok:13歳以上

スマホやゲームでは友だちとのトラブルが起こりやすいものです。そのため、何かトラブルがあった時は、「スマホやゲームで何か嫌なこと、困ったことがあったら、すぐに教えてね。一緒に解決策を考えよう(親に話しづらい時は、学校の先生に相談する)」というのも、約束に入れておくといいでしょう。

子どもとインターネットやスマホに関する本を一緒に見ながら、「これってどう思う?」と会話をし、子どもが納得する約束を決めることが何よりも大事です。

なお、「ルール」にしてしまうと、規則だから守らなければいけないと形の上だけになってしまうこともあるので、「約束」として互いの信頼や合意の上につくるのがおすすめです。約束にしておけば、守れなかった時に子どもは「約束を破ってしまった…」と胸を痛めたり、「ごめんなさい」と思うのではないでしょうか。

子どもが約束を破ってしまったら?

せっかくスマホやゲームの約束を決めたのに、子どもが守らないこともあるでしょう。

1、2度目は、厳しく言わず、「なぜ守れなかったのか」、子どもの話を聞いてみましょう。「約束を守ってくれないと、ママは悲しいよ」などと伝えるのも一つの方法です。それでも繰り返すようであれば、約束を破ることはいけないことだと話したうえで、「次に約束を破ったら取り上げる」と伝えてもいいでしょう。

子どもが約束を守らないと、保護者は一方的にスマホやゲームを取り上げてしまいがちですが、本人がこのままではマズイと気づけるように段階を踏んでいくのがいいと思います。

また、約束が守れない場合は、その約束自体に問題がないかを子どもと一緒に考えてみることも大事。「守れないのは、何が問題なの?」と投げかけて、子どもが納得する約束に変えるといいでしょう。約束は何度も改定していいのです。

日頃から親子で話し合える関係を築くこと

子どもがスマホやゲームと上手く付き合っていくために、保護者がフィルタリングやペアレンタルコントロールを設定することは最低限必要です。何よりも一番大事なのは、日頃から親子のコミュニケーションをとることです。普段から、子どもとたくさん会話をして、話をしっかり聞いてあげること。親子で話し合える関係が築けていれば、スマホやゲームの約束も、子どもが納得できる内容をつくることができるでしょう。また、自立していく年齢になっても、家族の存在が心の安定となり、ネット依存を防ぐことにもつながります。

幼い頃から、インターネットを正しく安全に使うための知識やノウハウを親子で一緒に話し合いながら教えていくことも大事です。そうすれば、思春期に親子の会話が減ったとしても、ネットに関するトラブルに上手く対応できるようになるでしょう。

ぼーっとする時間を大切に

お手伝いをしている子や家族のイベントが多い子など、家族で協力しあっている子はスマホに依存しにくいというデータがあります。日頃から、お手伝いを習慣づけたり、家族で一緒に出かけて楽しい時間を共有するといいでしょう。また、時には家族でデジタルデトックス(スマホやパソコンなどのデジタル機器の使用を自発的に控えること)をするのもおすすめです。家族でスマホを持たずに海や山に遊びに行けば、デジタルによるストレスが軽減し、非認知能力を高めることにもつながるのです。

子どもたちはスマホやゲームをすることで、ぼーっとする時間がなくなっているのではないでしょうか。先にも少し述べましたが、ぼーっとする時間こそが、脳が活発に働き、情報が整理され、ひらめきにもつながっていくのです。スマホやゲームに熱中して、そんな大切な時間を阻害しないよう、日頃の会話の中で伝えていくといいでしょう。