子どもがスポーツ中に心停止したら…。 覚えておきたい救命処置とAEDの使い方

セクションタイトル

<教えてくれた人>

古家信介さん

関西医療大学保健医療学部教授、小児科医・救急医・産業医。JSPO認定スポーツドクター、JFAスポーツ救命部会員、大阪府サッカー協会医学委員、一般社団法人 日本アスリートライフサポート協会代表理事。

スポーツ事故の中でも救命処置が重要な「心停止」

心停止とは、突然、心臓の働きが停止してしまうこと。心臓のポンプ機能が失われ、血液を送り出すことができなくなる状態です。

心停止は1分処置が遅れるだけで救命率が約10%下がると言われ、救命処置が遅れると後遺症で苦しむことになるため、スポーツ事故の中でもとくに救命処置が重要になります。通常、Jリーグなどでは、試合中に選手がケガをしたり倒れたりした場合、審判が試合を止めない限り、チームドクターはフィールドに入ってはいけないことになっているのです。けれど、相手選手などとの接触なく倒れたときは、心停止に陥っている可能性があるため、審判の指示を待たずにチームドクターが処置を行ってもいいことになっています。それほど1秒の無駄も許されない状況なのです。

子どもの心臓が急に止まることは、想像しにくいかもしれません。滅多に起こることではないものの、運動中に子どもが心停止を起こしてしまうことはあり、日本スポーツ振興センターが公開している学校事故のデータベース(平成17年度~令和4年度)によると、学校で運動中に「心臓系突然死」で亡くなったのは152人、そのうちの競技種目を見ると、陸上が36人、バスケットボールが29人、サッカーが21人と記録されています。

※出典:独立行政法人日本スポーツ振興センター 学校等事故事例検索データベース

心停止になったときの救命処置とは?

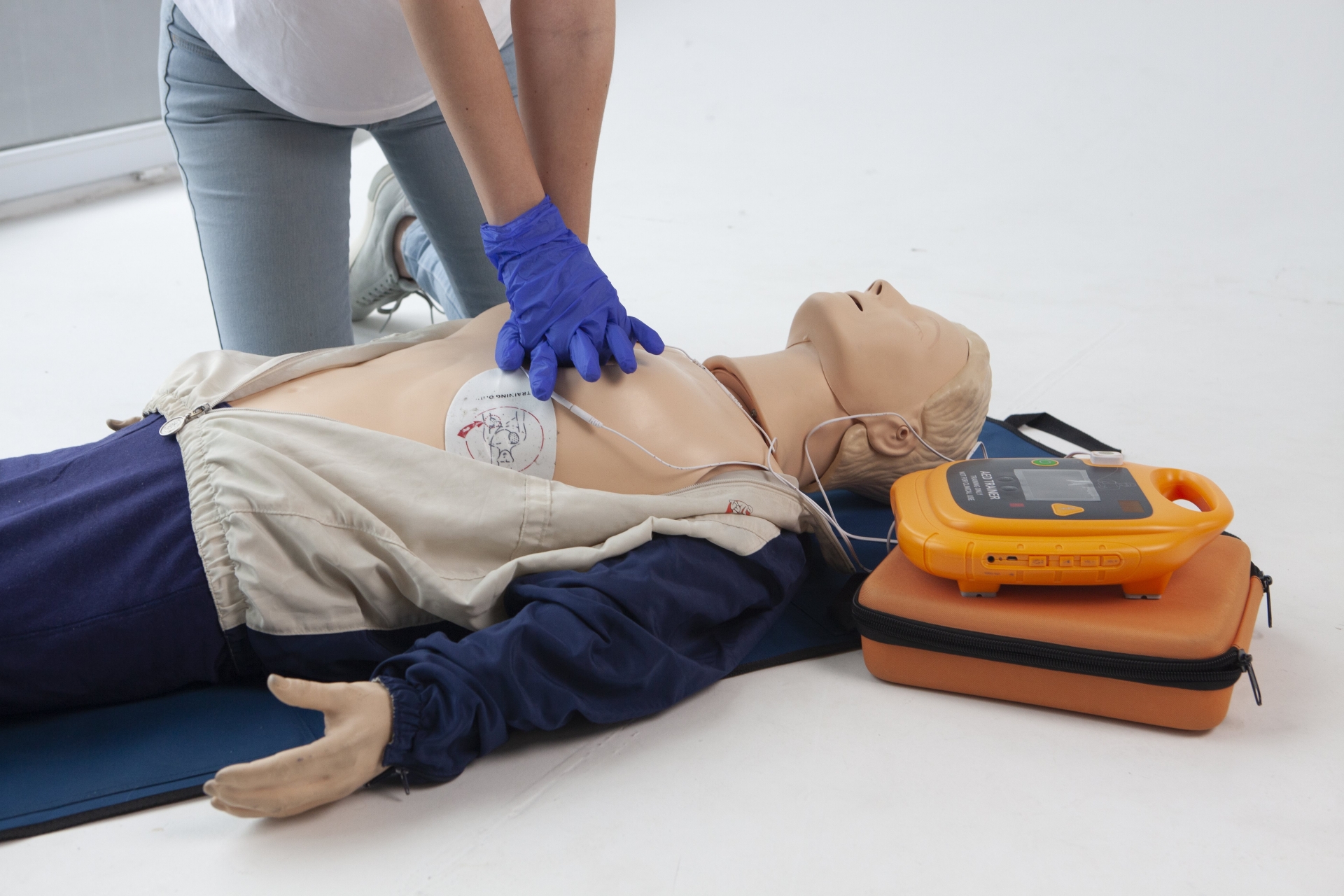

練習や試合などスポーツ活動中に他の選手と接触がなく、急に子どもがバタッと倒れてしまったら、心停止を疑いましょう。倒れた子どものもとへ即座にかけより、反応がなければ救急車とAED(自動体外式除細動器)を依頼します。呼吸が確認できなければ、すぐに心肺蘇生を開始することが重要です。

心肺蘇生とは、胸骨圧迫と人工呼吸を繰り返すことです。胸骨圧迫は、胸の中央部分を胸の1/3程が下がるくらいの強さで「強く、早く、絶え間なく」押すことが大事。心肺蘇生とAEDによる電気ショック(AEDの使い方は下記参照)を救急隊が到着するまで行いましょう。胸骨圧迫とAEDを組み合わせることで救命率は4倍に上がると言われています。

なお、人工呼吸は、感染予防の観点から大人は省略可能であり、子どもの場合は訓練を受けている家族やマウスピースがある場合は行うべきとされています。

設置場所は? 使い方は? AEDについて知っておこう!

AEDは、Automated External Defibrillatorの頭文字をとったもので、自動体外式除細動器のこと。心臓がけいれんを起こし血液を送り出すためのポンプ機能を失ったときに、電気ショックを与えて心臓を正常なリズムに戻すための医療機器です。「除細動」とは心臓がけいれんした状態を「取り除く」ことを差し、自動でAED が心電図の解析を行ってくれるので、必要な場合にしか電気は流れないようになっています。

AEDの設置場所

街のあちこちで、AEDを目にすることもあるのではないでしょうか。AEDは公共施設や商業施設、学校やスポーツ施設など人が多く集まる場所に設置されています。国内には約69万台ものAEDが設置され、日本はAED大国と言われているにも関わらず、その使用率はわずか4%と低いのが現状です。

AEDは誰でも使用できる!

AEDの使用は大人も、子どもでも使用可能です。かつては医療従事者や救急隊しか使えなかったものの、2004年7月から一般市民でも使用できるようになっています。2002年に高円宮さまがスポーツ中に心室細動(心臓のけいれん)を起こし、亡くなられたことをきっかけに、国内でAED普及活動が始まったと言われています。この20年間で約8,000人もの命がその場に居合わせた人によって救われていることがわかっています。

※参考:AED20周年記念企画実行委員会(総務省消防庁: 令和5年版 救急救助の現況:救急編)

AEDの使い方

①ふたを開ける

AEDはふたを開けると自動で電源が入るものと、電源ボタンを自分で押すタイプがあります。電源が入ると自動で音声ガイドが流れるので、アナウンスの通りに行動しましょう。

②パッドを貼る

基本は胸の右上と左下に貼ります。未就学児など身体が小さくパッドが重なり合ってしまう場合は胸と背中に、心臓を挟み込むように貼ります。一度パッドを貼ったら、救急隊に引き継ぐまではパッドを剝がさないことが重要です。

③ショックボタンを押す

心電図の解析がはじまるアナウンスが流れたら傷病者から離れ、「電気ショックが必要です」とアナウンスが流れたら、感電しないように傷病者から離れた位置でショックボタンを押しましょう。このときに周囲の方も傷病者に触れていないかを確認することがとても大事です。

救命救急講習会を受けて普段から準備を!

救命処置の方法は普段から備えていないと、もしものときに慌ててしまうものです。救命救急の講習会は消防庁や日本赤十字社、日本サッカー協会などで行っているので、一度受けてみるといいでしょう。

日本サッカー協会が実施する2つの講習会

日本サッカー協会では、2つの救命救急講習会を実施しています。保護者や指導者が参加できる「スポーツ救命ライセンス講習会」は、心停止や脳しんとう、熱中症、アナフィラキシーなどについて学べます。所要時間は約5時間、AEDの使用方法や搬送の手順が学べる実技もあります。

小学生から参加できるのが約2時間の「JFA+PUSH コース」。アニメ動画を見ながら楽しく学べ、心臓マッサージの基礎やAED の使い方をわかりやすく教えてくれます。

参加してみた感想は?

スポーツ救命ライセンス講習会に参加した今府真樹さんに、感想をお聞きしました。

「息子がサッカーを習っているのですが、付き添いをしながら、何かあったときに見守っている親が知識を持って行動できれば、スポーツの現場はより安全になり、子どもたちも安心してプレーできるのではないかと思っていたんです。そんなときに、『スポーツ救命ライセンス講習会』を知り、思い切って参加しました。最初は5時間もの講習についていけるか不安でしたが、現役医師の講師の方たちの座学や実技指導がとてもわかりやすく、サッカー現場で多い熱中症や心停止、脳しんとうについてもしっかりと学ぶことができました。中でも一番時間を使って教えてもらえたのが、AED の使い方。使用後の処置などもわかり、理解が深まりました。子どもたちが安心安全にサッカーができる環境をつくるためにも、正しい知識を持つことが大切だと改めて感じました」

スポーツ事故は災害と同じだと捉え、準備しておくことが大事

心停止は、AED があり、即座に対応すれば、助かるケースも多いものです。子どもたちのスポーツ現場にもAED を常備し、AED を使える人がいることが大切です。練習や試合を行う場所には、どこにAEDがあるかを確認しておきましょう。もしも敷地内に設置がない場合は、近隣の一番近いAED設置場所を把握しておくと安心です。

スポーツ事故は、思ってもいないときに起こることがほとんど。災害と同じだと捉え、いざというときのために準備をしておくことが大事です。先に述べた救命救急講習会に参加するなど日頃から知識と理解を深め、スポーツ事故に関する情報に対してアンテナを張っておくことです。日本スポーツ振興センターなどのWEBサイトにはスポーツ事故の対応法なども載っているので、印刷して子どもが所属しているチームで共有しておくといいでしょう。

※こちらよりチェック:日本スポーツ振興センター

子どもの命を守るために知っておこう! スポーツ中に起こりやすい事故と対処法

セクションタイトル

<教えてくれた人>

古家信介さん

関西医療大学保健医療学部教授、小児科医・救急医・産業医。JSPO認定スポーツドクター、JFAスポーツ救命部会員、大阪府サッカー協会医学委員、一般社団法人 日本アスリートライフサポート協会代表理事。

スポーツ中に起こりやすい事故とは?

サッカーや野球、バスケットボールなど、日々、スポーツを頑張っている子どもたちも多いのではないでしょうか。ときにスポーツ現場では、生命に関わるような事故が起きてしまうことがあるのです。

日本スポーツ振興センターが公開している学校事故のデータベース(平成17年度~令和4年度)を見ると、学校で運動中に亡くなった子どもは356人、障害を負った子どもは3,846人と記録されています。

さらに死亡事故のうち152人が「心臓系突然死」、44人が「頭部外傷」や「頚髄損傷」、23人が「熱中症」で亡くなっています。

※出典:独立行政法人日本スポーツ振興センター 学校等事故事例検索データベース

上記のことからもわかるように、スポーツ中に起きる「心停止」「脳しんとう」「熱中症」は、生命に関わるような事故でもあるのです。悲しい事態にならないためにも、いざ起こったときに対応できる知識を持っておこくことが必要です。

サッカーやバスケットボールなどで起こりやすい「脳しんとう」

スポーツ事故の中でも、とくに起こりやすいのが「脳しんとう」です。

脳しんとうは、頭部を強く打撃することで起こる脳の損傷です。直接頭をぶつけなくても、体に衝撃を受けて脳が揺さぶられることで生じる場合もあります。

脳しんとうが起こりやすいのは、下記のような状況のときです。

・プレー中に相手の体の一部と頭が強くぶつかる

・ボールが頭部に直撃する

・相手とぶつかり後頭部から落下する

・相手の肘があごに直撃する

そのため、スポーツの中でもとくにサッカーやフットサル、バスケットボール、ラグビー、柔道などで起こりやすいと言えるでしょう。

サッカーを習っている子どもを持つ保護者は、「ヘディングをしたときに、脳しんとうが起こりやすいのでは?」と思うかもしれません。

でも、サッカーで脳しんとうが起こりやすいのは、不意にボールが飛んできて頭部に直撃したときです。思いもよらぬ方向からボールが飛んでくると、子どもは心も体も準備ができていないので衝撃を受けやすく、頭(脳)が揺さぶられてしまうのです。

サッカーでは、ヘディングそのものよりも、ヘディングをする際に相手と競り合って頭を打つなど、選手同士が激しく接触することで脳しんとうが起こることのほうが多いでしょう。

脳しんとうの症状とは?

「脳しんとう=頭を打って意識を失うもの」と、思っていませんか?

脳しんとうは、脳に影響を与えるので幅広い症状が見られます。頭痛、ふらつき、めまいなどの自覚症状や、どこにいるのかわからなくなったり、意味不明の言葉を発したり、けいれんを起こす場合もあります(下記参照)。

◎体の症状

頭痛、頭がしめつけられる、ふらつく、吐気・嘔吐、眠気が強い、めまいがする、ぼやけて見える、光・音に過敏、疲れる、やる気がでない

◎心の症状

いつもより感情的になる、いつもよりイライラする、理由なく悲しい、心配、不安

◎記憶の症状

集中できない、覚えられない、思い出せない、動きや考えが遅くなっている、霧の中にいるような感じがする

人によって症状が異なるため判断基準はむずかしく、頭を強くぶつけたり、揺さぶられた後、普段通りでない症状がある場合は、脳しんとうを疑いましょう。

スポーツ中に脳しんとうを起こした時の対処法

練習や試合中に脳しんとうの疑いがあったら、すぐにプレーから外して、ラクな姿勢で休ませること重要です。脳しんとうの症状の多くは目に見えないため、子どもは頭を強く打っても、監督やコーチから「今日は大事な試合だから出られそう?」と聞かれると「大丈夫です」と答えてしまいがち。けれど、試合に出て繰り返し頭を打撃してしまうと重症化してしまう可能性もあるのです。スポーツ中に脳しんとうの疑いがあったら「プレーからすぐに外して休ませる」というのがスタンダードであることを保護者も知っておくことが大事です。

脳しんとうは休んでいると症状が回復することもあるので、子どもは練習や試合を続行したいと言う場合もあるかもしれません。でも、しばらく経ってから症状が出てくるケースもあります。また、症状が回復したからと言って試合に再度出場させてもいけません。

なお、下記のような症状がある場合は、脳しんとうより重症な脳損傷の可能性もあります。 すぐに救急車を呼びましょう。

・首が痛い、押さえると痛む

・二重に見える

・手足に力が入らない、しびれる

・強い頭痛、痛みが増す

・発作やけいれんがある

・一瞬でも意識を失った

・反応が遅くなっている

・嘔吐

・落ち着かず、イライラして攻撃的になる

脳しんとうを起こした後、気をつけることは?

脳しんとうを起こすと、脳の中でいろいろな変化が起きているため、体だけでなく、脳を休ませることも重要です。脳しんとうの疑いがあった後24時間は、テレビやゲーム、スマホ、タブレットなどの使用は避け、安静にしていましょう。画面の中のものを目で追いかけると、脳を駆使することになってしまうので、脳を休めるどころか疲れてしまい、気分が悪くなってしまう場合もあるのです。また、入浴すると体温が上がり血液循環が変わるため、脳に影響が起きてしまうとも言われています。湯船に浸かるのは避け、シャワーを浴びる程度にしましょう。

脳しんとうは、時間とともに症状が変化する場合もあります。そのため、脳しんとうの疑いがあってから24時間は、保護者は子どもを1人にせず、観察しておくことが大事。時間が経っても症状が改善しなかったり、悪化する場合は、頭蓋骨の骨折や脳の中で出血している可能性もあるため、受診するようにしましょう。24時間以内に、強い頭痛や痛みが増すなど上記にあるような徴候が1つでも見られたら、すぐに救急車を呼びましょう。

暑い環境でのスポーツで気をつけたい「熱中症」

猛暑が続く昨今、熱中症もスポーツ中に起こりやすい事故の一つです。熱中症とは暑熱環境によって生じる障害の総称で、症状は、大きく軽症、中等症、重症に分けられます(下記参照)。

軽症【Ⅰ度】

めまい、立ちくらみ、筋肉痛(こむら返り、脚がつるなど)、汗がどんどん出てくる、手足がしびれる、気分が悪い

中等症【Ⅱ度】

頭痛、吐き気、嘔吐、だるさ、疲れ

重症【Ⅲ度】

(中等症の症状に加えて)呼びかけへの反応がおかしい、けいれん、真っすぐ走れない、異常な高体温、異常な発汗または汗が出なくなる

※日本救急医学会「熱中症診療ガイドライン2015」より作成

スポーツ中に、上記にある軽症、中等症の症状が見られたら、すぐにプレーから外して、涼しい場所に移動させましょう。服をゆるめて、氷のうなどで首、脇の下、太もものつけ根などを冷やし、水分と塩分を摂ることが大事。水分を自力で摂ることができない場合は、医療機関で受診するようにしましょう。

呼びかけに反応しないなど重症の場合は、まずは救急車を呼び、その間に氷水の風呂(アイスバス)に全身を入れて冷やしたり、冷水を大量に体にかけて風を送るといいでしょう。

熱中症は、症状が出た後、上手く対応しないと重症化し、命を失ってしまうケースもあるため、気づいたらすぐに対応することが大切です。

熱中症を防ぐ「プレクーリング」とは?

熱中症は防ぐことができる事故でもあります。近年、スポーツ中の熱中症を防ぐには、水分や塩分補給に加え、練習や試合直前に体を冷やす「プレクーリング」が大事だと言われています。

プレクーリングとは、体を冷やして、深部体温(体の中心の温度)を下げることです。

熱中症は深部体温が上昇し、その熱を外に出すことができずに起こるため、運動前に深部体温を下げておけば熱中症予防になるのです。

深部体温を冷やすには、バケツに氷水を入れて置き、手のひらを冷やす「手掌冷却(しゅしょうれいきゃく)」という方法があります。手のひらは体表面積あたりの毛細血管が一番多いので、冷やすことで深部体温が効率的に下がるのです。バケツを数個用意して、練習や試合直前はもちろん、子どもが体が熱いと感じたときに自由に冷やせるようにしておくといいでしょう。氷水につけたビブスを練習直前に着るのもおすすめです。

また、氷をシャーベット状にした「アイススラリー」を練習や試合前に飲めば、胃の中で溶ける際に体の中の熱を奪い、深部体温を冷やすことができます。市販のアイススラリーを活用するほか、氷と水をミキサーで混ぜれば、自家製アイススラリーが簡単に作れます。夏の練習や試合時には、タンブラーなどにアイススラリーを入れて持参させるといいでしょう。なお、アイススラリーを一気に飲むと胃腸に負担をかけてしまう場合があるのでこまめに摂取することが大事です。

いかがでしたか?前編では、スポーツ中に起こりやすい「脳しんとう」と「熱中症」についてお届けしました。後編では「心停止」についてご紹介します。