子どもと楽しむ夏休みのアイディア。夏休みの工作や、山の日・お盆の過ごし方も紹介

セクションタイトル

<教えてくれた人>

杉浦さやかさん

絵本やママ雑誌などでイラストレーターとして活躍中。文章にも定評があり、イラスト&エッセイの著書多数。著書『おたのしみ歳時記』や『わたしたちの歳時記』(ともにワニブックス)では、季節ごとの小さな幸せ、家族と楽しむ年中行事などを杉浦さんのスケッチにより紹介している。

Instagram:@sayaka_sugiura

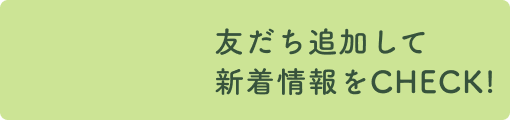

1_夏休みに挑戦!ティッシュ箱で走る車を作ろう

せっかくの夏休み。長いおうち時間を活用して、親子でじっくり取り組める夏の大作にチャレンジしてみませんか?今回は、身近な素材を使ったリサイクル工作として、車輪がついて実際に走らせることができる車の作り方を教えてもらいました。作る楽しさはもちろん、完成後に動かして遊べるのも魅力!

<材料>

・ティッシュ箱…1箱

・折り紙

・ペットボトルのキャップ…4個

・竹串…2本

・ストロー…2本

・ガムテープやセロテープなど適宜

・はさみ

・のり

・キリなどペットボトルに穴を開けられるもの

・木工用接着剤

・デコレーション用のシールやスパンコール、マスキングテープなどお好みで

<作り方>

1. 作りたい車の車種を決める。イラストを参考に、成形していく。

2.折り紙を手で切って、車の側面にのりで貼りつける。

3.車輪をつける。

①ペットボトルのキャップの中央にキリなどで穴を開ける。

②ティッシュボックスの横幅より左右1センチずつ長くカットした竹串の片側の先端に、木工用接着剤をつけて①を差し込む。

③ティッシュボックスの横幅の長さにカットしたストローを、ボックスの底にテープで固定する。

④③のストローに②の竹串を通す。

⑤反対側の竹串の先端にも接着剤をつけ、もう一つのペットボトルキャップを差し込む。

4.のりやボンドが乾いたら、デコレーションをする。下のイラストを参考に、シールやマスキングテープなどで、好きに飾って完成!

「デコレーション次第で、誰でも楽しめるようなスペシャルな工作だと思います。娘はリカちゃんの愛車にしていましたよ。また、“どうして動くのか”という構造への興味が芽生えるきっかけにもなります。ティッシュ箱やキャップなど、普段は捨ててしまうような素材を使うことで、物を大切にする気持ちやエコ意識も自然と育まれると思います」(杉浦さん)

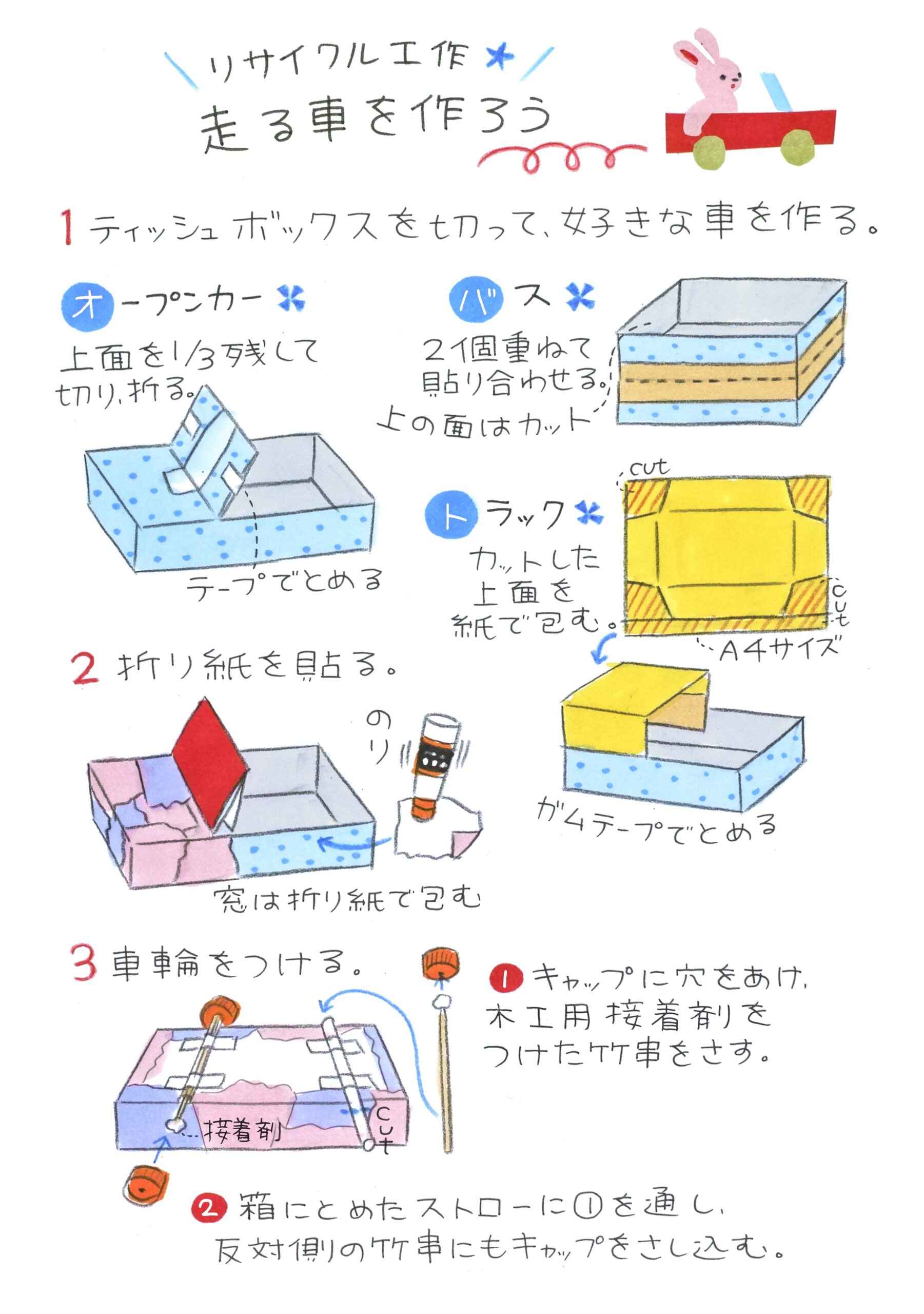

2_「山の日」は登山にチャレンジ

毎年8月11日は「山の日」。日本では昔から、山の自然や恵みとともに暮らしてきました。そんな山に「親しみ、感謝する日」として、2016年に新しくできた祝日です。登山や自然の中を歩いてみたり、山の魅力や大切さに思いを巡らせてみてください。

「娘も私もそこまで体力があるわけではなく、基本はインドア一家なのですが、山に行くことは好き。そんなわが家が楽しんでいるのは、『楽ちん山のぼり』。登山はロープウェイやケーブルカーのある山を選んでいます。山頂付近まで楽々と上がり、周辺を2時間ほどトレッキングするだけで十分雰囲気は味わえます。もし人気の山へ行くなら、始発で出るくらいのつもりで出かけると、混雑も避けられて快適。始発は無理でも、なるべく早く出るのが山を楽しむポイントです」(杉浦さん)

<持ちもの>

・薄手の長袖シャツ

山は日差しが強いので、虫などを避けるために真夏でも必要。簡単に脱ぎ着できるものがおすすめです。

・帽子

日差しや熱中症対策に。通気性がよく、風で飛ばされないように紐付きのもの、小さく折りたためるものが便利。雨よけにもなります。

・レインウェア

天気が変わりやすい山では突然の雨も多いのでリュックに入れておくと安心です。

・飲みもの

水分補給は、登山中でとくに大切なポイント。基本は水か麦茶がおすすめです。麦茶はカフェインが含まれておらず、ミネラルも豊富なので、汗をかく季節にぴったり。また、山頂で飲むコーヒーは格別のおいしさ。お気に入りの一杯を水筒に入れて持っていくのも、登山の楽しみのひとつです。

・甘いお菓子

甘いものは疲れを回復させてくれるので、重宝します。休憩のとき、すぐに食べられるように、保存用ジップ袋などにクッキーやチョコを直に入れて持っていくのがおすすめ。粉々にならないようにポケットに入れるなど工夫が必要です。

<プラスの楽しみ方>

麓に温泉がある山も多いので、薄手のタオルとホテルなどでもらったスキンケアセット、下着の着替えも持って行くことがおすすめです。汗をかいた後にさっぱりできて気持ちいい。

「景色を眺めるだけでなく、昆虫や野鳥、植物を観察してみると、自然の楽しみがぐっと広がります。登山をしなくても、ロープウェイやリフトで山頂に行って絶景を眺めるだけでも、十分に特別な体験になりますよ。ほかにも、山でのグランピングや渓流での川遊びなど、山の楽しみ方はいろいろ。遠出が難しいときは、山にまつわる絵本を読んだり、自然の動画を見るのもいいですね!」(杉浦さん)

3_小さいスペースでもできる「お盆棚」

お盆は、毎年8月13日〜16日ごろに行われる、日本の伝統的な行事です。この時期は、亡くなったご先祖様の霊が家に帰ってくると考えられていて、家族みんなでお迎えし、供養をします。お墓参りをしたり、仏壇や祭壇を整えて、線香やお花、フルーツなどをお供えします。地域によっては、迎え火や送り火をたいてご先祖様を迎えたり送り出したりする風習もあります。

「おうちに仏壇がなくても、棚の上などに簡易的な祭壇をつくってお盆を迎えることができます。うちはお墓が遠くてなかなか行けないので、こんなふうに簡易の祭壇を作って、お盆を過ごしています」(杉浦さん)

<用意するもの>

・亡き人の写真

・お香立てや100円ショップなどで手に入る砂など

・線香

・お鈴(ベルなどで代用も可)

・ろうそくやキャンドル

「ほおずきを飾って盆提灯のように見立てたり、きゅうりやなすで精霊馬を作って飾るのもおすすめです。迎え火・送り火のかわりにキャンドルを灯せば、自宅でも心を込めて供養することができます」(杉浦さん)

精霊馬(しょうりょううま) ってなに?

お盆にご先祖様の霊があの世とこの世を行き来するための乗りものとして用意されるもの。きゅうりで作った馬と、なすで作った牛が一般的で、割りばしや爪楊枝などを刺して脚に見たてます。馬は「早く帰ってきてほしい」、牛は「ゆっくり帰ってね、たくさんのお土産を持って帰ってね」という意味が込められているそう。

4_夏祭りは浴衣を着て、「盆踊り」を楽しもう

夏に開催されている盆踊りは、お盆の時期にご先祖様の霊を迎えて、供養するために踊る日本の伝統行事。その起源は、平安時代の仏教行事「盂蘭盆会(うらぼんえ)」まで遡ります。僧侶が念仏を唱えながら踊った「念仏踊り」が、やがて人々の間に広まり、地域ごとにさまざまな形に発展していきました。

鎌倉時代には民間にも広く根づき、江戸時代になると娯楽性が増して、村や町の年中行事として定着。太鼓や笛の音に合わせて、輪になって踊るスタイルが一般的となりました。現在では、先祖供養だけでなく、地域の人々が集まって楽しむ夏の風物詩として、多くの場所で開催されています。

「保育園や幼稚園、学校で盆踊りの行事があることも多いですよね。大人の浴衣はとにかく帯が大変なのですが、子ども用は差し込むだけの作り帯があったり、おはしょりも固定されていたりして、着せるだけなので簡単です。ただ動き回るから着崩れしやすく、最初に背中の中心線をきちんと真ん中に持ってきたり、帯を巻く前に苦しくない程度に多少きつめに腰紐で固定します。下駄なども無理せず、サンダルなどで代用してもOK。

また、古着屋さんやフリマサイトを活用すれば、手頃に手に入るのもありがたいですね。私は自分で着付けができないので、大人用の浴衣は近所の着物屋さんにお願いして着せてもらっています」(杉浦さん)

あっという間に過ぎていく夏休み。杉浦さんに教えていただいた過ごし方で、いつものおうち時間やお出かけがぐんと楽しくなります。家族で夏ならではの行事や体験を楽しんで、思い出に残る夏休みを過ごせますように。

子どもと楽しみたい七夕の工作・簡単レシピ。海の日や暑気払いの過ごし方も紹介

セクションタイトル

<教えてくれた人>

杉浦さやかさん

絵本やママ雑誌などでイラストレーターとして活躍中。文章にも定評があり、イラスト&エッセイの著書多数。著書『おたのしみ歳時記』や『わたしたちの歳時記』(ともにワニブックス)では、季節ごとの小さな幸せ、家族と楽しむ年中行事などを杉浦さんのスケッチにより紹介している。

Instagram:@sayaka_sugiura

1_「七夕」の歴史と由来

七夕は、毎年7月7日に行われる日本の伝統行事。「織姫星(こと座のベガ)」と「彦星(わし座のアルタイル)」という星が、年に一度だけ天の川をわたって会うことができるという中国の昔話がもとになっています。

日本に伝わったのは奈良時代のこと。ちょうどそのころ、日本には「棚機(たなばた)」という風習がありました。若い女性が、神さまのために着物を織り、豊作や幸せをお祈りする行事です。

中国の昔話と、日本の「棚機」の行事がひとつになり、今の「七夕」の風習ができたといわれています。そして、天の川に願いが届くようにと、短冊に願い事を書いて笹の葉に飾るようになりました。7月7日の夜は、夜空を見上げて、天の川を探してみましょう!

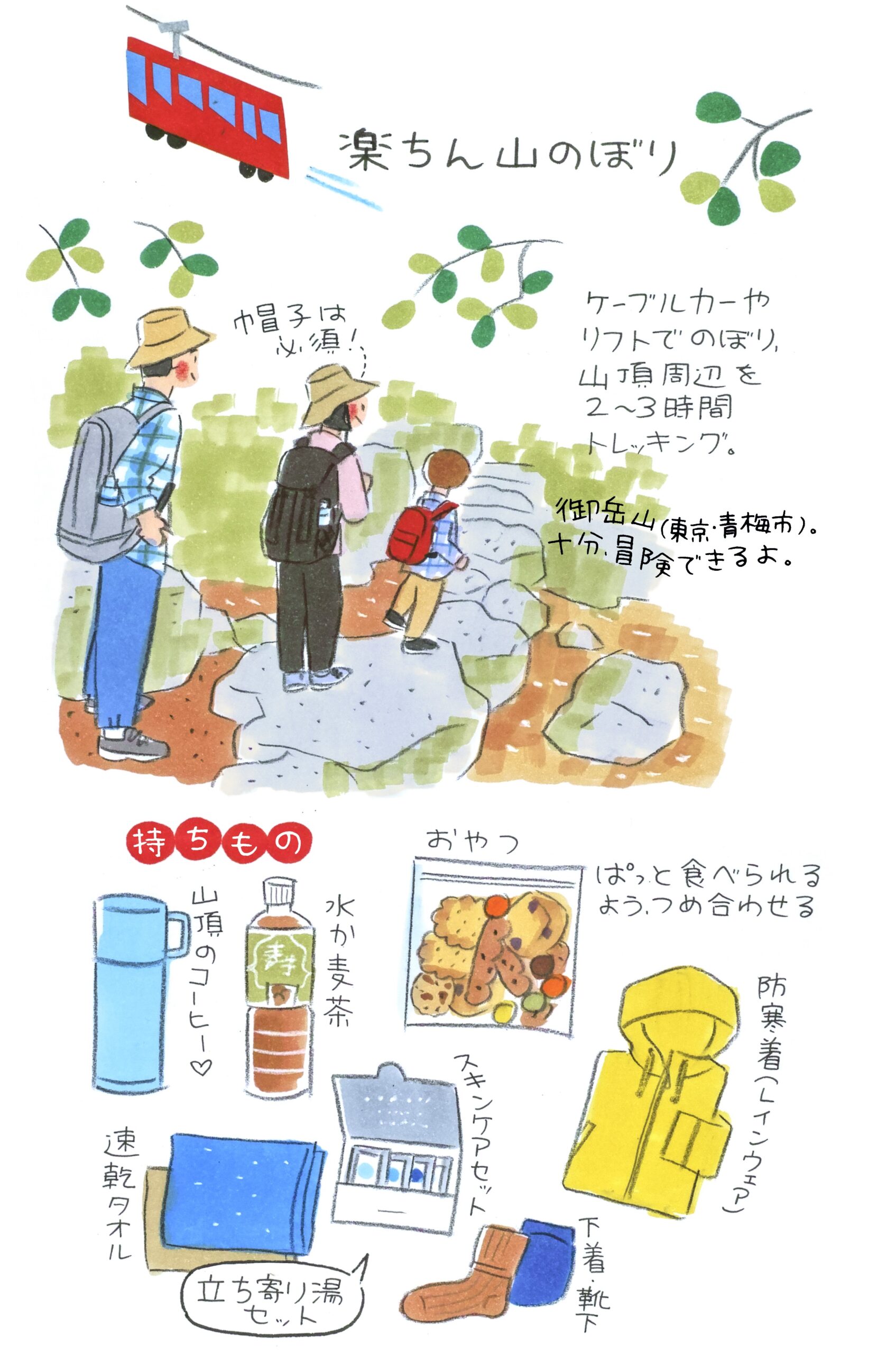

2_簡単でかわいい「七夕飾り」の作り方

織姫や彦星、ちょうちんを折り紙で作ったり、夏のモチーフを切り貼りしてみましょう。完成したら、願いごとを書いた短冊や輪飾りと一緒に、笹の葉に飾って楽しみます。

「イラストの作り方や折り方を参考にして、たくさん作ってみてください。家の中がお祭りみたいに華やかになって楽しいですよ!」(杉浦さん)

作り方のポイント

・輪飾り以外はパンチで穴を開けて、紐を通すと笹の葉に飾りやすくなります。

・短冊の上に、星形やハートに切った紙を合わせたり、アレンジして賑やかな飾りにするのも楽しい。

・いろんな色や柄の折り紙を三角に切って繋げるだけの飾りもおすすめ。

「いつも笹の葉は生花店で手に入れています。6日の夕方に飾り、7日の夜にしまうのがしきたりのようですが、いつも5日の夜か6日の放課後に娘と飾りを作ることが恒例になっています。1日だけ飾るのではもったいないので、細長く大きめの花瓶の中に入れて、しばらく飾りを楽しんでいます。花瓶の中には水は入れず、代わりに石を入れると倒れにくくなり安定します」(杉浦さん)

3_「七夕そうめん」の簡単レシピ

七夕の夜に食べたい、簡単でかわいい「七夕そうめん」の作り方を教えていただきました。

「大きなお皿に茹でたそうめんを川に見立てて細長く置き、星形のオクラやきゅうりなど、お好みの具材をトッピングするだけ! 簡単ですが豪華に見えますし、子どもにも喜ばれます」(杉浦さん)

作り方

1.そうめんを時間通りに茹でる。茹で上がったら、流水でゴシゴシ力強く、時間をかけて洗うのがコツ。水でしめてコシを出す。

2.材料は全てお好みで。オクラやきゅうり、ネギやミョウガのほか、細かく切ったトマトやオクラ、錦糸卵、グリルで焼いたナスをトッピングして完成。

「わが家は娘が納豆好きなので、納豆もトッピングします。そうめんパーティーと称して、友だち家族を招いたときにもよく作るレシピです」(杉浦さん)

4_「海の日」の由来や海水浴の楽しみ方は?

海の日とは、毎年7月の第3月曜日にある祝日。島国である日本は、海に囲まれ、さまざまな恵みを受けてきました。そんな海への感謝の気持ちを込めて、全国各地ではイベントが開かれたり、海に出かけて楽しむ人も多く見られます。

もともとは、1941年に制定された「海の記念日」(毎年7月20日)という日があり、それが1996年に国民の祝日「海の日」となりました。さらに2003年からは、現在の7月の第3月曜日に移行しています。

「毎夏、海に遊びに行って、ビーチコーミングを必ずやります。昼間は太陽がギラギラしていて暑いので、夕方の海岸でビニール袋を片手に、シーグラスと貝殻を中心にきれいなものを探します。お気に入りを棚に並べたり、瓶に入れておくだけでもきれいだけど、工作にも使います」(杉浦さん)

海で拾った宝物でリース作り

材料

・拾った貝殻やシーグラス

・100円ショップで買える小さめのリース土台(直径11センチくらいがおすすめ)

・木工用接着剤(ガラスや木にも使えるもの)

・追加のデコレーションとして、パールビーズなどお好みで

・飾る用の紐

作り方

1.リース土台に、飾る用の紐をあらかじめ結んでおく。

2.拾った貝殻やシーグラスを、木工用接着剤で自由に貼る。しばらく手で押さえて、固定させるのがコツ。

3.アクセントとして、パールビーズなども入れるとよりかわいく仕上がる。

5_「暑気払い」におすすめの夏野菜カレー

体の中にこもった暑気を、食べ物や飲み物で冷ましたり、水遊びでリフレッシュしたり、風鈴の音で涼を感じたり。暑さを乗り切るためのさまざまな工夫が昔から受け継がれています。

冷たいそうめんやスイカ、かき氷などのひんやりメニューもいいですが、きゅうりやトマト、ナス、オクラなどの夏野菜にも、体の熱をやわらげる働きが期待できます。

「一度にたくさんの夏野菜を食べられる万能レシピといえば、やはりカレーです! 暑さで食欲が落ちやすい季節だからこそ、スパイスの力と夏野菜の豊富な栄養で、元気をチャージしてくださいね」(杉浦さん)

おすすめの夏野菜

・ナス

火照った体をクールダウンしてくれる、代表的な夏野菜です。体の熱をやわらげ、むくみを取ったり、胃腸の働きを助けたりする効果が期待できます。

・ピーマン

ビタミンCが豊富で、夏バテ対策にぴったり。疲労回復や、紫外線によるダメージの予防にも役立ちます。

・ズッキーニ

水分が多く、消化を助けてくれるので、胃腸にやさしい野菜です。整腸作用もあり、夏バテ防止にも◎。

・ヤングコーン

食物繊維が豊富で、腸内環境を整えてくれます。ビタミンB群も含まれており、疲労回復をサポートしてくれるのもうれしいポイント。

・オクラ

特徴的なぬめり成分には、胃腸の粘膜を守る働きがあります。整腸作用があり、食欲アップにもひと役買ってくれます。

「娘は中学年くらいまで、嫌いな野菜がとても多くて苦労したのですが、カレーにすればよく食べてくれました。野菜が苦手な子には、すべての野菜を1センチ角ほどのサイコロ状にカットし、ひき肉などと一緒に炒めて、トマト缶と甘口のルーで煮込むのがおすすめです。

余裕のあるときは、最初に玉ねぎだけを15分ほどじっくり炒めると、旨みがぐっと増しますよ」(杉浦さん)

年々暑さは増しますが、七夕や海の日、暑気払いなどの夏イベントをきっかけに、家族で季節を楽しむ暮らしを味わってみてはいかがでしょう? 杉浦さんに教えていただいた楽しみ方や暮らしの知恵を通して、家族の時間がもっと楽しく、思い出深いものになりますように。

親子で楽しむ6月の過ごし方|梅仕事&父の日の簡単おつまみレシピ

セクションタイトル

<教えてくれた人>

杉浦さやかさん

絵本やママ雑誌などでイラストレーターとして活躍中。文章にも定評があり、イラスト&エッセイの著書多数。著書『おたのしみ歳時記』や『わたしたちの歳時記』(ともにワニブックス)では、季節ごとの小さな幸せ、家族と楽しむ年中行事などを杉浦さんのスケッチにより紹介している。

Instagram:@sayaka_sugiura

1_梅雨のおうち遊びアイディア

梅雨の時期は、おうちで楽しく過ごす工夫がカギ。今回、杉浦さんに教えていただいたのは、通販の梱包材としてよく見かける“薄型ダンボール”を使った、昔なつかしい紙しばいごっこ遊び。創造力をくすぐる工作&おうち遊びアイディアで、おうち時間を充実させましょう。

用意するもの

・ダンボール製の薄型の箱(A4またはB5)

・箱のサイズと同じ紙

・紙しばいの絵を描く好きな画材

・マジック

・テープ

・カッター

作り方

1.紙しばいを作る。最初からストーリーを作って絵を描いても、好きな絵を何枚か描いて、あとから即興でお話をつくってもOK!

2. イラストのように、箱の蓋部分をテープで止める。箱を裏返して、観音開きの扉をカッターで切って作る。点線部分は扉が開きやすいようにカッターで線を軽く入れる。1を入れる仕様にするため、片側のみサイドをカットする。

3.扉を開いた部分や周りに、マジックで絵を描く。

4.サイドから絵を入れて、紙しばいで遊ぶ。

「ちなみに娘は即興でお話を作りました。もしうまく話が繋がらなかったとしても『魔法で変身しました!』など、“魔法”を使えばストーリーを進めることができます。

また、紙しばいのほかにも、画用紙に描いた人や動物の絵を割り箸に貼って人形劇をやったり、食べ物の絵を切り抜いてお店屋さんごっこをやったり……遊びを発展させて、長く楽しめるようにアレンジするのもおすすめです」(杉浦さん)

2_親子で楽しい「梅シロップ」作り

6月に親子で挑戦したいことは「梅仕事」。今回は梅仕事の入門編としておすすめの「梅シロップ」の作り方を杉浦さんに教えていただきます。特に、梅のヘタは子どもでも簡単に取れるので、ぜひ親子で一緒に作業を!

さらに、梅シロップを使ってゼリーを手作り。簡単アレンジレシピもここで教えていただきました。

材料・用意するもの

・梅…1kg

・砂糖…1kg

・密閉できる保存瓶

・消毒用の焼酎または食品用アルコール

※もし1kgの梅で作る場合は、2.5L以上の瓶が必要です。子ども用に1Lほどの小さめの瓶を別に用意するのもおすすめです。

作り方

1.梅のヘタを爪楊枝でとる。

2.瓶をよく洗って乾かす。焼酎や食品用アルコールを染み込ませたキッチンペーパーを菜箸で掴み、瓶の中を消毒する。

3.梅を洗って乾かし、青梅→砂糖の順で、青梅と同量の砂糖を交互に入れていく。溶けやすい氷砂糖がおすすめですが、きび砂糖などでもOK。

4.早く砂糖が溶けるように、毎日2〜3回瓶を振る。小さい方の瓶は子どもに任せる。2〜3週間ほどで氷が溶け切ったら完成。

アレンジレシピ:梅シロップゼリー

梅ゼリーの作り方(5個分)

1.ゼラチン5gを大さじ2の水でふやかしておく

2.梅シロップ200ml、水400mlを鍋にかけ沸騰寸前に火を止め、1を入れて溶かし混ぜる。

3.粗熱が取れたら好きなグラスに、ベリーや黄桃缶詰など好きなフルーツを一緒に入れて、冷蔵庫で2〜3時間冷やす。

3_パパも子どももうれしい!父の日の簡単おつまみレシピ

6月第3日曜日は父の日。ここでは、パパだけではなく、子どももママも家族みんなが喜ぶ簡単レシピをご紹介します。

「餃子の皮にいろんな具を置いて巻いて、揚げ焼きにするだけ!食材の組み合わせを考えるのが楽しくて、作業も簡単なので、子どももお手伝いしやすいのがポイントです。しょっぱいものや甘いもの、辛いものなど、好きな具材で自由に作ってくださいね」(杉浦さん)

材料

・餃子の皮

・具材(ちくわ、ウインナー、ベーコン、のり、大葉、コーン、ピザ用チーズ、バナナ、板チョコなどお好みで)

・オリーブオイル

作り方

1.餃子の皮の上に、切ったちくわ、ウィンナー、ベーコン、海苔、大葉、コーンなどと、ピザ用チーズを自由に組み合わせて乗せる。子ども用には、板チョコひとかけ&バナナ、クリームチーズ&ジャムなどを。

2.餃子の皮の端に指で水をつけて、イラストのように巻く。水で両端をとじる。板チョコ入りは溶けて他と混ざらないように四つ折りにする。

3.フライパンに多めに引いたオリーブオイルを熱し、最初は皮のとじ目を下にして焼く。転がしてカリッとするまで4〜5分揚げ焼きにする。

4_「夏越の祓」に行ってみよう!

夏越の祓(なごしのはらえ)とは、6月30日に全国の神社で行われる神事。半年の厄を払い、残りの半年の無事を祈願します。大きい神社には立派な茅の輪が置かれ、参拝客は茅の輪をくぐって穢れを落とすというもの。この茅の輪くぐりには、神社ごとに作法があります。6月下旬以降、10日からひと月ほど設置する神社もあるそうです。

「暑い夏に向けての気持ちの切り替えとして、気持ちのよい行事。大きな茅の輪をくぐることは、子どもにとってワクワクすることなのでぜひ参拝してみてください。子どもには『暑い夏を元気に乗り切ろうね』と声をかけています。お祓いに参加すると、人型に自分の名前を書き、半年の穢れを祓ってくれますよ。また、輪飾りのお守りを授与する神社もあり、居間の神棚や柱に祀ります」(杉浦さん)

また、6月の和菓子である「水無月」。三角の見た目がかわいく、ういろうの上に小豆がのっています。水無月とはもともと旧暦の6月のことで、夏越の祓のときに「水無月」を食べる風習がありました。小豆には“邪気払い”の意味があるといわれています。

「水無月を食べることは元々京都の風習ですが、近年は東京の和菓子屋さんでも夏越しの祓の時期によく見かけます。わが家では夏越の祓に行ったあと、帰りに水無月を買って帰り、おやつに食べています。ちなみに京都出身の友人は、毎年いろんなお店で水無月を買うことを楽しみにしているそう」(杉浦さん)

梅雨や梅仕事、そして父の日、夏越の祓まで、6月ならではの楽しみ方を教えていただきました。

季節を感じるひとときや、一緒に手を動かす時間は家族にとって特別な時間です。杉浦さんに教えていただいたアイディアをぜひ試してみてくださいね。

こどもの日・端午の節句の楽しみ方と、母の日の工作アイディア

セクションタイトル

<教えてくれた人>

杉浦さやかさん

絵本やママ雑誌などでイラストレーターとして活躍中。文章にも定評があり、イラスト&エッセイの著書多数。著書『おたのしみ歳時記』や『わたしの歳時記』(ともにワニブックス)では、季節ごとの小さな幸せ、家族と楽しむ年中行事などを杉浦さんのスケッチにより紹介している。

Instagram:@sayaka_sugiura

1_こどもの日・端午の節句の違いって?

5月5日はこどもの日。そして端午の節句でもあります。同日にあるので混同されやすいのですが、実は別もの。ここで成り立ちや違いについて改めて紹介します。

端午の節句

古来、中国から伝わった伝統的な年中行事。奈良時代より、病気や災いを防ぐための節句として、菖蒲(しょうぶ)やよもぎを軒下に飾ったり、菖蒲湯に入ったりしていました。鎌倉時代以降は、「菖蒲」が「尚武」(武道を大切にする考え)や「勝負」と同じ読みであること、菖蒲の葉が剣を連想させることなどから、端午の節句が“男子の節句”とされたといわれています。

江戸時代には、現在と近い形で端午の節句が祝われるようになりました。将軍に男の子が生まれると、玄関前に馬印(うまじるし)やのぼりを立ててお祝いをし、この風習が一般的に広まったとされています。やがて、カブトや人形、鯉のぼりが飾られるようになりました。

こどもの日

こどもの日は、国民の祝日。男女関係なく、子どもの成長や健康を願う日です。1948年の国会で、「すべての子どもの健やかな成長を願う日に」という議論が行われたことで、端午の節句である5月5日が「こどもの日」の祝日として設定されました。

こどもの日・端午の節句といえば、「鯉のぼり」「カブト」「菖蒲湯」「柏餅」など、伝統的な楽しみ方がいっぱい。ここからは、杉浦さんに日本古来の風習を大切にしながらも、現代の暮らしに合わせて楽しむ方法を教えていただきます。

2_親子で作ってみよう!簡単こいのぼり工作

トイレットペーパーの芯で手作りこいのぼり

1体でも、イラストのように2体重ねても。キリやハサミを使う工程は、保護者の方が手伝ってあげてくださいね。

作り方

1.トイレットペーパーの芯に、好きな色の折り紙をくるっと一周巻きつけて貼る。

2.手でちぎった折り紙をウロコに見立てて、1に貼っていく。

3.大小で大きさの異なる丸シール(ここでは8mmと2cm)を重ねて貼る。丸シール1枚で、ペンで黒目を描いてもOK。

4.鯉のぼりの上下にキリで穴を開けたあと、ハサミを入れて穴を広げる。もしキリがない場合、カッターで少しだけ切り込みを入れて、ハサミの刃先を入れて十字に切る。穴にストローを通す。

5.ストローの最上部に丸シールや丸く切った紙などを貼り合わせて完成。

「壁に貼る場合は、色画用紙(100円ショップのB4サイズの青画用紙)を雲形に切って、一緒に飾るとかわいいです。門柱に紐や針金でくくりつけたり、玄関ドアにテープで貼ったりしても◎」(杉浦さん)

3_こどもの日のお楽しみ。柏餅とカブト

柏餅を食べることも、端午の節句の風習のひとつ。柏の木は、新芽が出るまで古い葉が落ちないということから、家系が絶えない縁起のよい木といわれていました。神事に欠かせない餅を柏の葉で巻いた柏餅を食べることにより、「男の子が元気に育つ」ことを願っていたとされています。

「和菓子屋さんやスーパーで買ってきた柏餅も、簡単に作れるこいのぼりピックをさせば、さらにスペシャルになりますよ」(杉浦さん)

また、カブトや鎧を飾る風習は鎌倉時代から。武家は、神社にカブトや鎧、刀などを奉納し、病気や災厄から身を守ってくれるように願いを込めていたそうです。その風習が広がり、武具を持たない家庭では、厚紙で作ったカブトなどを飾るようになったと言われています。

「棚やテーブルなどで楽しめる飾り。折り紙のカブトや皐月人形と一緒に、旬のあやめやクレマチスなどの紫の花をディスプレイして楽しみます。A4コピー用紙を正方形に切って折った白いカブトでもいいですし、イラストのように犬張子(いぬはりこ)などの人形に小さなカブトをかぶせてもかわいいです。犬張子は端午の節句ゆかりのものではないですが、子どものお守りとしてお宮参り前後に贈られるので、一緒に飾ってみました。女の子のおうちにもおすすめです」(杉浦さん)

4_菖蒲湯(しょうぶゆ)の楽しみ方

5月ごろに最盛期を迎える菖蒲。強い香りがある菖蒲には、薬草として厄除けの力があると信じられてきました。古来中国から、端午の節句とともに菖蒲湯の習慣も伝わりました。昔から楽しまれていた日本の風習の一つ。

「スーパーやお花屋さんなどでも売っているので、ぜひ楽しんでみましょう! まずは菖蒲を買ってきたら、お風呂に入れる前に軒菖蒲として飾って楽しむこともおすすめです。本来は枯れるまで飾るなど諸説あるようですが、せっかくだから雰囲気を楽しむくらいの感覚でよいと思います」(杉浦さん)

軒菖蒲から菖蒲湯の楽しみ方

1.菖蒲の根元に和紙や折り紙、輪ゴムなどを巻いて紐で縛る。

2.伝統的な方法だと、ここでよもぎと一緒に重ねるそうですが、もちろんなしでもOK。ミントなど、好みの草を一緒に束ねても◎。もし軒菖蒲として楽しむ際は、軒先や窓辺、壁に飾って雰囲気を楽しんで。

3.5月5日の夜、湯船に投入。強い香りを出すために、空の湯船に入れて給湯or沸かす場合は水から入れるのがおすすめ。

「5月5日は色んな銭湯で菖蒲湯をやるので、親子で行ってみると楽しいですよ。大きな湯船にたくさん菖蒲が浮かぶ様子は壮観です。ちなみに娘は3歳のこどもの日が銭湯デビューでした!」(杉浦さん)

5_母の日の工作アイディア2選

パパ必読! やっぱり手づくりが嬉しい母の日のプレゼント。杉浦さんにおうちにあるものを使って、手作りのカーネーションとカーネーションの額の作り方を教えてもらいました。

①7色のカーネーション

使用する紙は、作りたいサイズに合わせて、A4のコピー用紙や小さい紙、折り紙などでもOKです。両面色がついた折り紙や色紙などで、そのまま作ってもかわいい!

作り方

1.白い紙を使う場合は、紙の両面を絵の具で塗る。7枚の紙を用意して、それぞれ好きな色で7色分染める。5色くらいでもきれいに仕上がるのでお好みで。

2.紙を重ねてわりばしに巻きつけ、茎と花びらの境目をテープで留める。

3.包装紙で巻いて、花束のようにする。リボンの形に切った色紙を持ち手につけたら完成!

「手作りのカーネーションをもらったのは4年前、娘が2年生の時でした。今でも仕事机の窓辺に飾っています。その前の年に、高いお金を出して7色のカーネーションを贈ってくれたのですが、“庭の花や、作ったものもうれしいな”と伝えたら、夫とこれを作ってくれたみたいでした」(杉浦さん)

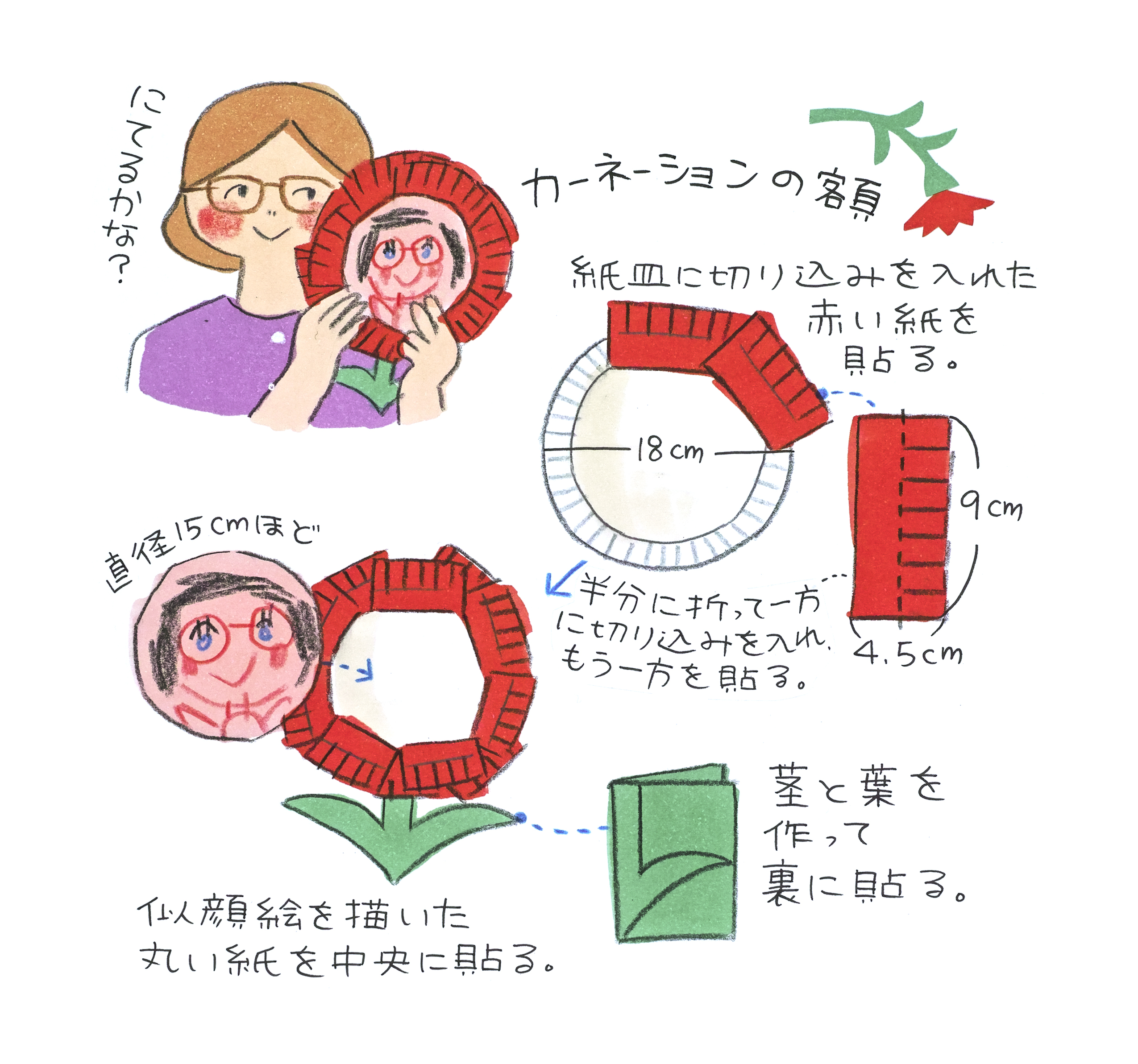

②カーネーションの額

紙皿からフレームを作るアイディアです。ママの似顔絵やとっておきの写真を入れよう!ここでは、直径18cmの紙皿を使って額を作ります。

作り方

1.赤い画用紙を4.5cm×9cmの長方形にカットし、花びらのパーツを10個ほど作る。縦半分に折り、イラストのように切り込みを入れる。

2. 1の切り込みのない部分の裏にのりをつけ、紙皿のフチに少し重ねながら貼っていく。

3.2の中央に、似顔絵を描いた丸い紙(直径15cmほど)を貼る。

4. フチの画用紙をイラストのようにカットした茎と葉を作り、裏面に貼る。

「毎年母の日は、娘と夫が一緒に何かを手作りしてくれたり、部屋の飾り付けをしてくれたりします。前日の夜にこっそり用意して仕込んでくれるので、朝起きるのが楽しみです。もし工作のハードルが高ければ、カード一枚だけでもいいと思います。やっぱり手作りのプレゼントが嬉しいものですよね」(杉浦さん)

こどもの日と端午の節句、そして母の日の楽しみ方を教えていただきました。古くからの伝統はこれからも大切に残していきたいものですよね。忙しい日々の中でも、子どもに伝統を伝える時間や、一緒に楽しむ時間を過ごしてみてはいかがでしょうか?

お正月飾りや遊びのアイディア、七草がゆレシピ。子どもと楽しみたい新年の過ごし方

セクションタイトル

<教えてくれた人>

杉浦さやかさん

絵本やママ雑誌などでイラストレーターとして活躍中。文章にも定評があり、イラスト&エッセイの著書多数。著書『おたのしみ歳時記』(ワニブックス)は、季節ごとの小さな幸せ、家族と楽しむ年中行事などを杉浦さんのスケッチにより紹介している。その他、同シリーズ著書『わたしの歳時記』がある。

Instagram:@sayaka_sugiura

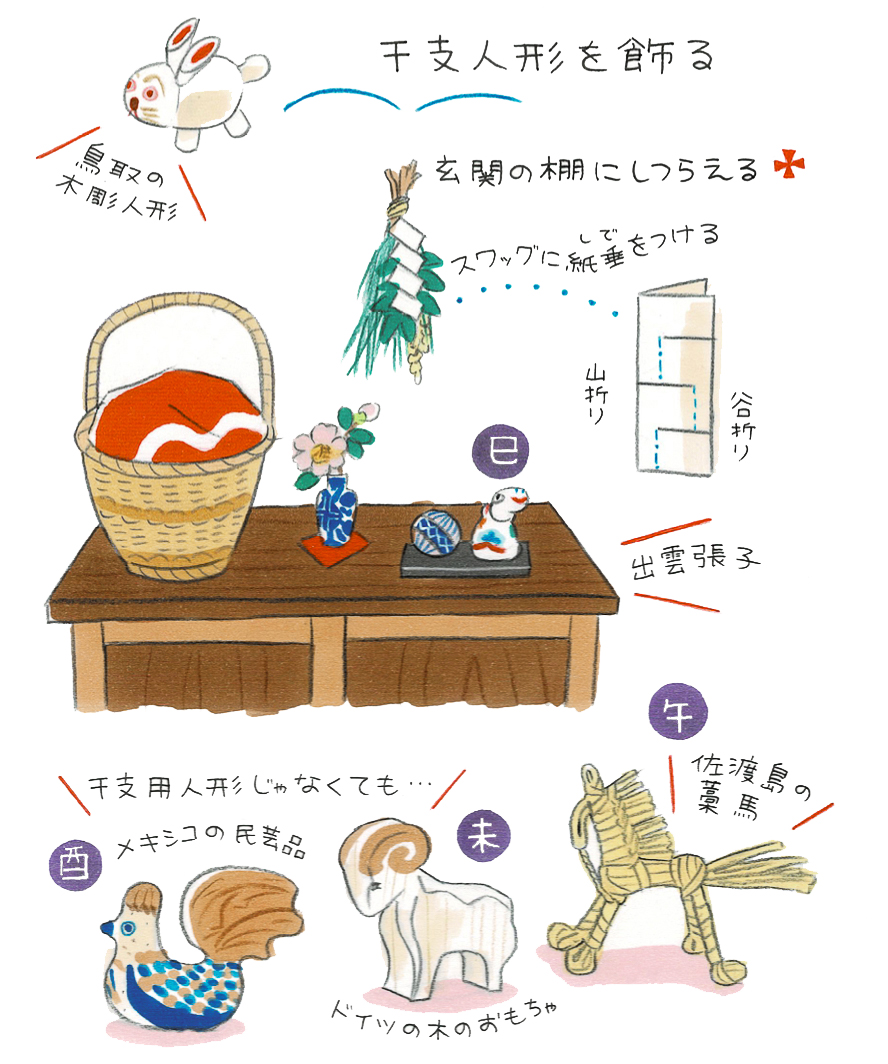

1_干支人形&もちばなで、簡単でかわいいお正月かざり

玄関やリビングの棚に、その年の干支人形を飾るだけで一気にお正月のムードが漂います。子どもとの会話のきっかけにもつながります。

伝統的な陶器や張り子で作られた干支人形。小さなサイズ感なので、12種類の動物をコレクションして、その年のものを飾るだけ。土鈴などを購入すると付いてくる敷板や赤い布などを下に敷いて飾りましょう。その横に小さな花瓶を置いたり、民芸品の鞠を飾ったりするのもおすすめです。

また、和紙を切って作った紙垂(しで)をスワッグにつければ、簡単お正月かざりに。和紙がなければ、半紙やコピー用紙でも。

「私は民芸のお人形が好きなのでたくさんコレクションしています。動物が同じであれば、海外製の民芸品や他の人形も素敵だと思います。子どもと一緒に相談しながら、毎年買い揃えるのも楽しそうですね」(杉浦さん)

〈干支の豆知識〉

12種類の動物が1年ごとに割り当てられ、私たちにとって馴染み深い干支。もともと干支とは、「十干十二支(じっかんじゅうにし)」を省略した言葉で、古来中国から日本に伝わった考え方です。「十二支」は暦や時間を表すために使われていたそう。年賀状にその年の動物を描く風習が始まった理由は諸説ありますが、新年の始まりや送る相手の幸せを願う意味があったのではないかと考えられています。

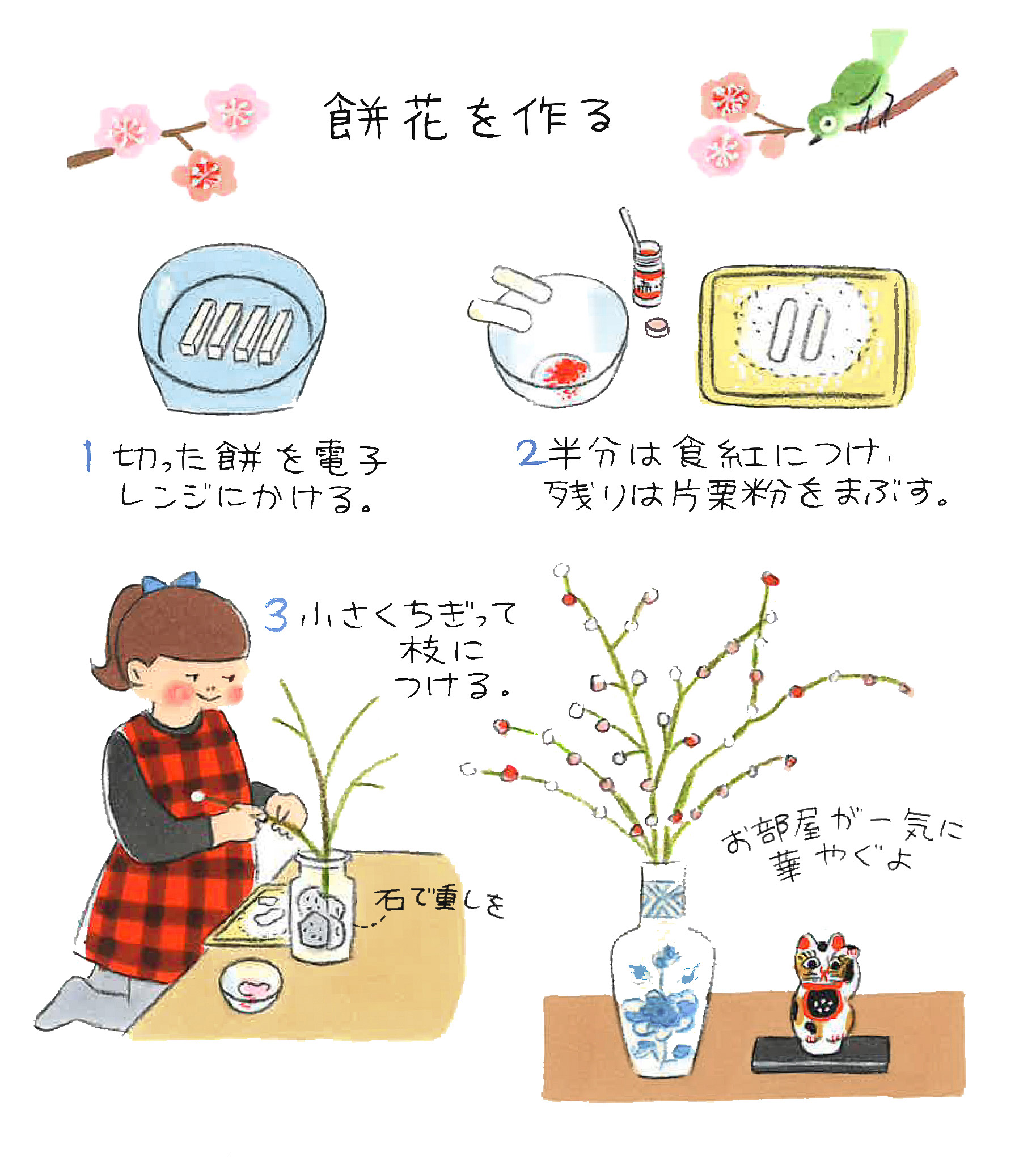

「餅花」とは、日本の一部地域で行われていたお正月の風習です。ヤナギなどの木に小さく切った餅や団子をさして飾り、1年の豊作を願うお正月飾り。工作感覚で簡単に作れるので、ぜひチャレンジしてみましょう!

作り方

1.切り餅1個を4等分して、耐熱容器に入れて電子レンジで1分ほど加熱する。

2.容器にほんの少量の食紅をといた水につけて混ぜて、1の半分を入れてピンク色にする。

3.1のもう半分に、片栗粉をまぶす。

4.お餅が固まる前に、手早く小さくちぎって枝につけていく。花瓶が倒れないように、あらかじめ石をいくつか入れて重石をします。

「すぐお餅が硬くなるので、少しずつ温めて作りましょう。枝はなんでもOKですが、しなってきれいなので私はもみじの枝を使っています」(杉浦さん)

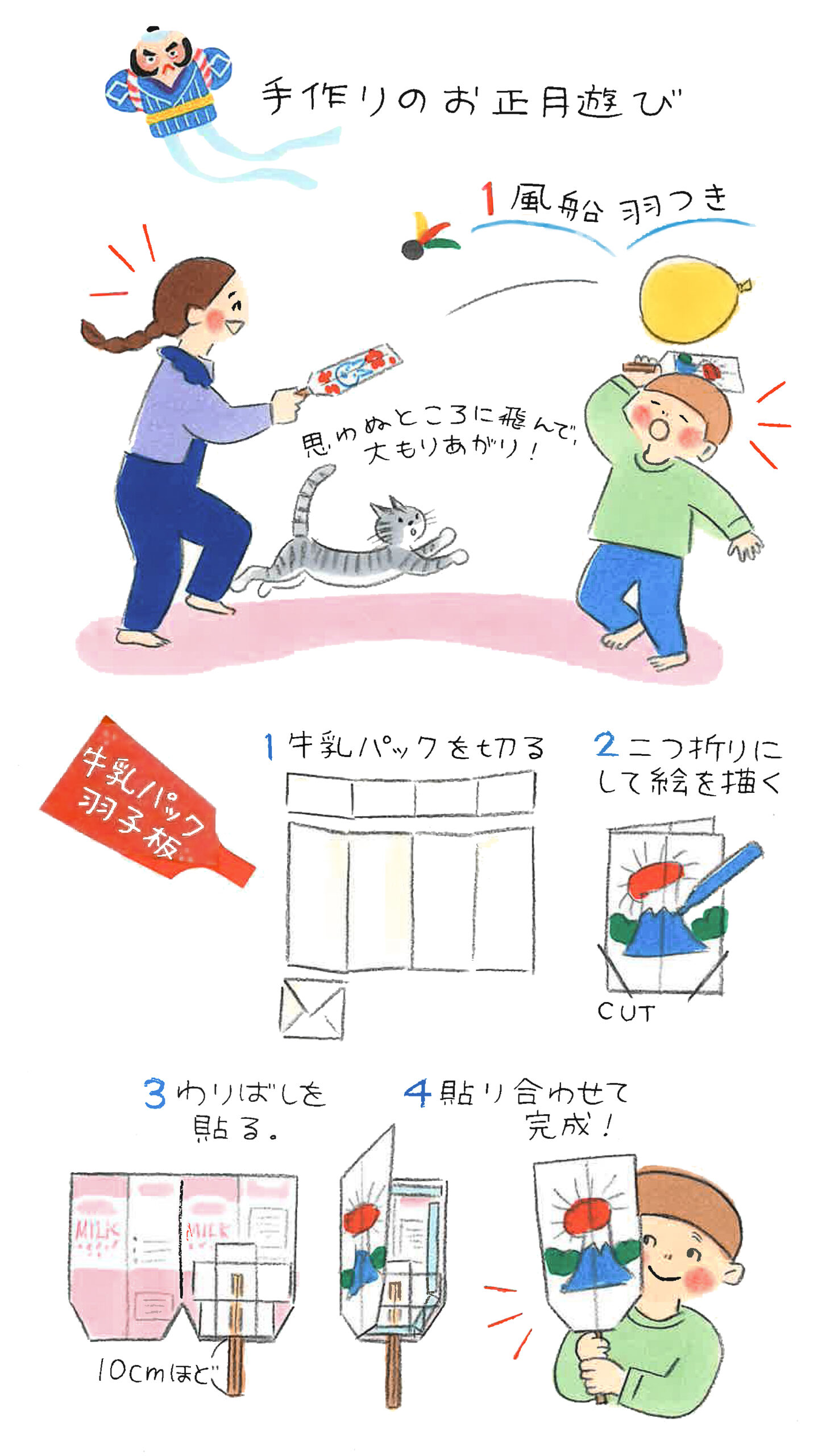

2_家族みんなで遊ぼう!簡単で楽しいお正月遊び工作

手作りのお正月遊びで、作る時間も遊ぶ時間ももっと特別になります。おうちにあるもので簡単にできる、素敵なお正月遊び工作のアイディアを2つ教えていただきました。帰省先で、おじいちゃんとおばあちゃん、従兄弟と一緒に遊んでみよう!

牛乳パック羽子板

お正月にしか使わない羽子板は、家にあるもので手軽に作りましょう。羽は風船、羽子板は牛乳パックと割り箸から作ります。風船が軽くて大きいので、小さな子どもも打ちやすいのがポイントです。

作り方

1.牛乳パックを平らに開いて、上下を切る。

2.二つ折りにして底の左右を斜めにカット。

3.油性ペンなどで好きな絵を描く。シール、折り紙などで貼り絵をしてもOK。

4.片側に割り箸(割ってないもの)をガムテープで貼る。ぐらつかないように、横に2本、縦にも貼ってしっかりとめる。

5.両面テープを片側の端にぐるりと貼り、両面を貼り合わせる。

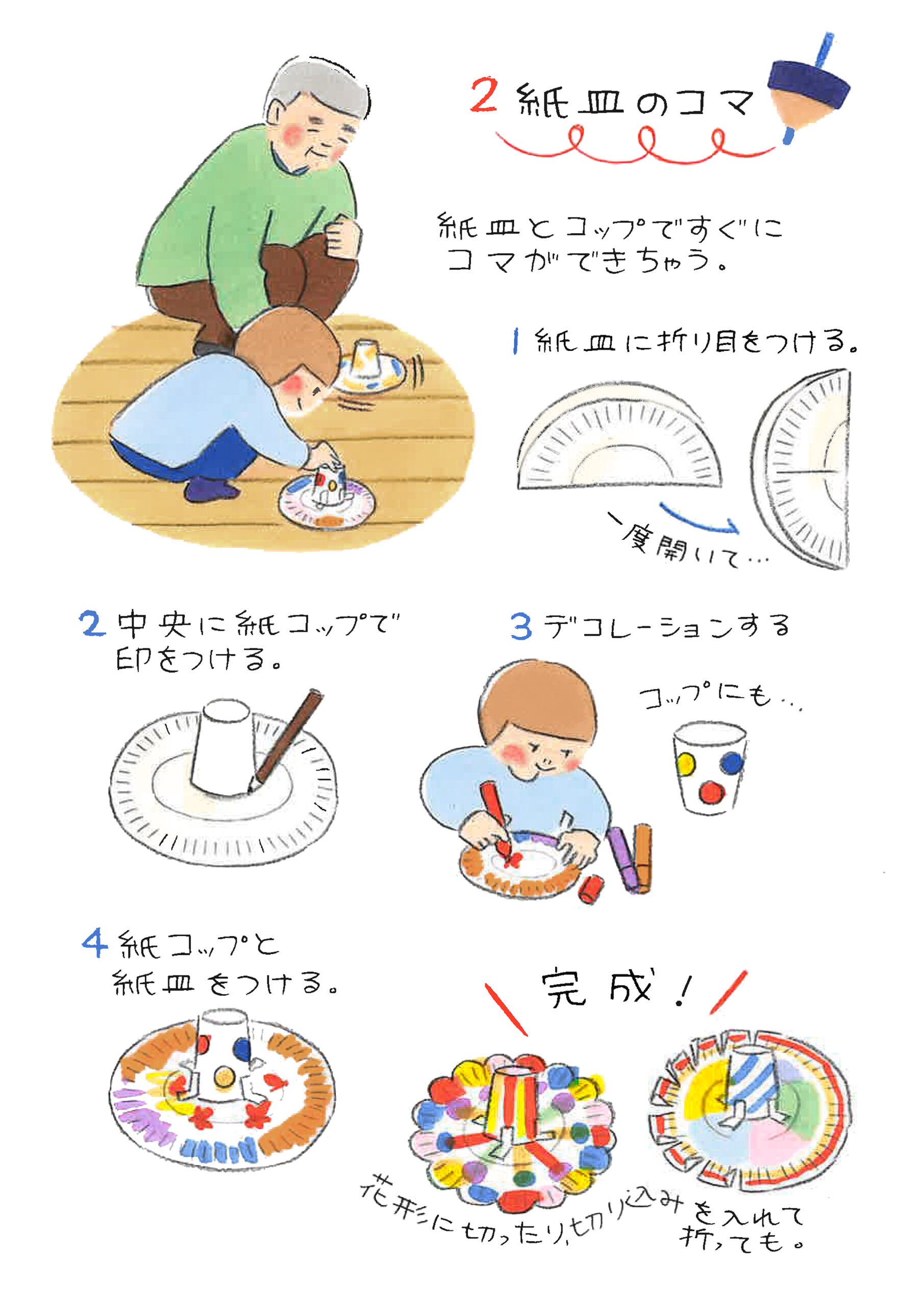

紙皿のコマ

紙皿とミニサイズの紙コップだけで、コマを作ります。はさみを使わないので、小さい子と一緒に手作りするのも安心です。好きな絵を描いて、お気に入りの作品を作ってみよう!

作り方

*ここで使った紙コップはミニサイズのもの(高さ6センチ、直径5.5センチ)。紙皿は直径18cmのもの。

1.紙皿を縦、横それぞれ半分に折り、十字に折り目をつける。

2.お皿の中央に紙コップをおいて、フチを1周なぞって印をつける。

3.印の外側に好きな絵を描いたり、シールを貼ったりしてデコレーションする。同様に紙コップにも。

4.2でつけた印に合わせて、紙コップをつける。4ヶ所ほどテープで留める。

「コマを回すと色が混ざり合うので、模様や色はカラフルに、そして放射状に描くときれいです。紙皿のフチを花柄に切ったり、切り込みを入れても面白い!」(杉浦さん)

3_七草がゆ、なぜ食べる?種類と作り方

七草がゆは、毎年1月7日の人日の節句の行事食のことです。1月7日の朝に「春の七草」を入れた七草がゆを食べると、その1年を無病息災で過ごせるといわれています。

春の七草は、胃腸を労ったり、冬に不足しがちなビタミンを補う効果があります。年末年始の贅沢な食事で疲れた胃腸を休めたり、風邪や肌荒れ予防につながります。

最近では、スーパーで少量ずつ入ったパックも販売されているので、活用してみましょう。

作り方

1.すずな、すずしろは皮のまま細かく切って先に煮て、青菜を後から入れてさっとゆがく。青菜はしぼって細かく刻む。

2.鍋に、ご飯を茶碗一杯強と水を適量入れて、煮る。

3.お米が柔らかくなったら七草を入れ、塩、白だし(お好み)で味を整える。

「塩だけで作る方も多いようですが、わが家は味が欲しくて白だしを少々入れます。子どもも食べやすくなります。また、娘が野菜嫌いだったので、ちんげん菜とベーコン、小さく切って焼いたお餅を入れた青菜粥を作っていました」(杉浦さん)

〈春の七草の豆知識〉

「春の七草」とは、ちょうどこの時期に若菜が生える7種類の草のこと。せりは“競り勝つ”、すずなは“神を呼ぶ鈴”など、それぞれ縁起のよい意味合いが込められています。時代や地域によって、使う草には違いもあるそうです。

日本古来の風習を大切にしながら、お正月を楽しむ工夫をご紹介しました。杉浦さんに教えていただいたアイディアで、どうか素敵な新年を迎えてくださいね。

ゆず湯の入り方や冬至かぼちゃのレシピ。子どもと楽しみたい冬至の過ごし方

セクションタイトル

<教えてくれた人>

杉浦さやかさん

絵本やママ雑誌などでイラストレーターとして活躍中。文章にも定評があり、イラスト&エッセイの著書多数。著書『おたのしみ歳時記』(ワニブックス)は、季節ごとの小さな幸せ、家族と楽しむ年中行事などを杉浦さんのスケッチにより紹介している。その他、同シリーズ著書『わたしの歳時記』がある。

Instagram:@sayaka_sugiura

1_冬至っていつ?伝統的な冬至の過ごし方

二十四節気のひとつで、1年で最も昼の時間が短くなる日。冬至の日は、天文学的に定められており、毎年12月21日か22日とされています。

冬至の日、日本で古くから行われてきた伝統的な習慣としてよく知られているのが、「ゆず湯に入ること」と「かぼちゃを食べること」の2つ。

・なぜ冬至にゆず湯に入るの?

昔は冬至を境に、どんどん昼が長くなるので太陽の力が強くなり、運気が上昇するといわれていました。当時は毎日入浴する習慣がなかったため、運気を呼び込む前に“無病息災を祈り、入浴で体を清めよう”という習わしが広まりました。ちょうど旬を迎えるゆずは香りが強く、これが邪気を払うと考えられていたのだそう。ゆず湯に入れば、風邪をひかずに冬を越せるといわれています。

・なぜ冬至にかぼちゃを食べるの?

夏に旬を迎える夏野菜のかぼちゃ。昔は今に比べて保存技術が発達していなかったため、野菜を長期保存することは難しく、1年中野菜を食べることはできませんでした。ですが、かぼちゃは、比較的長期保存ができる貴重な野菜。ビタミンや食物繊維など多くの栄養を含むので、風邪予防ができる食材として、冬至に食べる習慣が生まれたそうです。

2_「ゆず湯」のおすすめのやり方と効能

ゆずの果皮に含まれるリモネンという成分が、血行を促進し体を温めてくれます。また、果皮にはビタミンCも含まれていて、肌荒れ防止や美肌・アンチエイジング効果も。さらに爽やかな香りは、リラックス効果などうれしい効果もたくさん。

杉浦さんからおすすめのゆず湯の入浴方法と、余ったゆず果汁の活用方法を教えてもらいました。

<ゆず湯のやり方>

ゆずの果汁を絞って、ガーゼやお茶パック、水切りネットなどに入れる。湯船に浮かべて完成。

「ゆずは種が多いので、茶漉しを使うとスムーズに絞れます」(杉浦さん)

ゆず湯に使ったゆず皮には、クエン酸が含まれているため、水まわりの掃除に使ってから処分してもOK。

<ゆずの果汁を使って、ゼリーづくり>

材料

・ゆず果汁…3個分(大さじ3)

・砂糖…50g

・水…200cc

・ゼラチン…3g(大さじ2の水でふやかす)

つくり方

1.果汁、水、砂糖を鍋に入れて、弱火にかけて砂糖を溶かす。溶けたら火を止める。

2.ふやかしたゼラチンを、1の鍋に入れて完全に溶かす。

3.冷蔵庫で2~3時間冷やし固める。

3_「冬至かぼちゃ」の作り方は?おすすめのレシピ

どうせなら、楽しく、おいしく、冬至かぼちゃを食べたい!小さな子どももパクパク食べられるかぼちゃグラタンの簡単レシピを教えてもらいました。

材料

・かぼちゃ…1/6(種を取る)

・ベーコン…2枚

・タマネギ…1/2

・小麦粉…大さじ1

・牛乳…300cc

・コンソメ…1つ

・塩・胡椒…少々

・バター…20g

・ピザ用チーズ…お好み

1.かぼちゃを一口大に切り、電子レンジ600wで4~5分加熱する。ベーコンは細切り、タマネギは薄切りにする。

2.フライパンにバターを溶かし、1のタマネギとベーコンを炒め、火が通ったら小麦粉を加えて炒める。

3.牛乳を少しずつ加え、コンソメ、塩・胡椒も加えてとろみをつける。

4. かぼちゃを加えて混ぜ、耐熱皿に入れる。チーズをかけ、200℃に予熱したオーブンで10分焼く。

*火が通っているので、オーブントースターで5分程度、チーズに焦げ目をつけるだけでもOK。

4_真冬の風邪対策について

風邪っぽいかも?と感じたら、体をしっかり温めることが大切だと杉浦さん。ここでは、杉浦さんがおうちでやっている冷え対策について教えてもらいました。

夜寝る前や朝起きたとき、足湯をするだけで、足元からぽかぽかに。悪寒を感じたときにもぴったりです。徐々に温度を上げていくので、お湯を沸かしながらスタートします。

<足湯のやり方>

1.足がすっぽり入る、バケツや琺瑯の大きな鉢などの容器とお湯を用意する。

2.冷えのツボ・三陰交(くるぶしの上指3本の高さ)まで浸かるようにする。

3.普段のお風呂の温度の少しぬるいくらい(約40℃)でスタート。3分間浸かる。2回目は少し熱め(約41℃)、3回目はもう少し熱め(約42℃)と各3分間ずつ、計3回浸かる。

ポイント

・熱湯を扱うので、常に子どもにしぶきなどがかからないように気をつけてください。

・温度は感覚でみているので、適当でも大丈夫です。

「わが家では、娘が小学校入学時の緊張で頻尿になり、整体師さんに勧められてスタートしました。夏場以外は6年生になった今も平日はほぼ毎朝続けている習慣です。温かくて気持ちよく、目を覚ますのにもちょうどいいよう。そのおかげか風邪もひきかけでほぼ治ります。私も他の家族も、“風邪気味かな?喉が痛いかも…”いうときには、早めに漢方を飲んで足湯をします。風邪で寝込むことはありません」(杉浦さん)

体を内側からぽかぽか温めてくれるジンジャーシロップも、冷えには効果的。杉浦家のレシピを教えてもらいました。

<つくり方>

1.皮付きのしょうがをスライスして、鍋に入れ、同量の三温糖(きび砂糖でもなんでも可)を入れ、30分ほど置いて水を出す。

2.弱火で30分ほど煮る。煮沸消毒した瓶に入れる。お好みでレモン汁を入れても。

冬至に楽しみたい、ゆず湯や冬至かぼちゃについてのことから、真冬の冷え対策まで、暮らし上手な杉浦さんのアイディアをご紹介しました。ぜひ家族と一緒に試してみてください♪

【行楽の秋や食欲の秋、芸術の秋】

親子で楽しむ、秋のいろいろ。レシピや工作も!

セクションタイトル

<教えてくれた人>

杉浦さやかさん

絵本やママ雑誌などでイラストレーターとして活躍中。文章にも定評があり、イラスト&エッセイの著書多数。著書『おたのしみ歳時記』(ワニブックス)は、季節ごとの小さな幸せ、家族と楽しむ年中行事などを杉浦さんのスケッチにより紹介している。その他、同シリーズ著書『わたしの歳時記』がある。

Instagram:@sayaka_sugiura

「◯◯の秋」の由来、知ってる?

秋分の日を過ぎると、少しずつ夜の時間が長くなります。暑さも徐々にやわらぎ、何をするにもちょうど快適な気温。ここでは、さまざまな「◯◯の秋」の由来について解説します。

1.食欲の秋

お米をはじめ、さまざまな農作物が収穫シーズンを迎える季節です。秋に旬を迎える食べものといえば、さつまいも、かぼちゃ、秋刀魚、栗、ぶどう、りんご、きのこ、柿など、おいしい食べ物ばかり。

2.行楽の秋/紅葉狩り

日本の秋は、見事な紅葉が楽しめます。この景色を楽しむため、登山やハイキング、ピクニック、キャンプなど、外で過ごすアクティビティがぴったり。また、全国各地で大規模イベントも多く、旅行にも適した季節です。

3.芸術の秋、アートの秋

美しく豊かな自然を身近に楽しめる時期。「芸術の秋」という言葉は、1918年に発行された文芸誌が由来とされています。展覧会や芸術祭など、多くのアートイベントが開催されています。

4.スポーツの秋

運動会や体育祭も多く、スポーツを行いやすい気候ですが、もともとの由来は、1964年に開催された東京オリンピック。開会式が行われた10/10であったことから、10/10が「体育の日」として祝日が制定されました。現在は、10月の第2月曜日になり、名称も「スポーツの日」に変わっています。

5.読書の秋

秋の夜長で、静かに過ごせる時間が増えることから読書にぴったり。もともとは、8世紀ごろ中国から伝わった「時秋積雨霽 新涼入郊墟 燈火稍可親 簡編可卷舒(秋になって長雨が終わって空も晴れ、涼しさが丘陵にもきている。ようやく夜の灯に親しんで、書物を広げられる)」という詩に由来するといわれています。これを夏目漱石が引用し、「読書の秋」という言葉が定着したそうです。

ここからは、親子におすすめしたい秋の楽しみ方を杉浦さんに教えていただきます。

【簡単親子工作】秋の落としもので遊ぼう

秋の公園やお庭には、きれいに紅葉した落ち葉や木の実、枝など、宝物がいっぱい。つくる時間も完成したものもスペシャルになる、とっておきの工作アイディアを教えてもらいました。

1.押し葉

きれいな落ち葉を見つけたら、押し花のように保存してみよう。

つくり方:図鑑などの重い本のページにティッシュを広げて葉っぱを並べ、その上にもう一枚ティッシュをのせて本を閉じ、その上に何冊か本をのせて重しにする。1週間ほどで水分が抜けてきれいな押し葉になる。

2.貼り絵

落ち葉や木の実を主役にして、好きなモチーフを完成させよう!

つくり方:つくりたいものを決めて、落ち葉や木の実を画用紙に貼り付ける。クレヨンなどの画材で、背景を追加したら、完成度がUP。

3.リース

クリスマスのリースのように、秋バージョンもつくってみよう!

つくり方:100円ショップで小さいサイズのリース台を用意する。落ち葉や木の実を、木工用ボンドで貼る。木の実を貼るときは、しばらく手で押さえて固定させると◎。

4.オーナメント

秋の落としものたちをつなげて、世界にひとつのオーナメントづくり。

つくり方:100円ショップで買えるコットンレース糸(色もきれいで、しなやかで強く、結びやすくておすすめ)を用意する。好きな色でOK!枝や茎に、糸を5回くらいくるくる巻いて、2回固結びする。松ぼっくりは、傘の上の方に糸をぐるっと引っ掛けて結ぶ。オーナメントをひもで結ぶのは、大人がやる。

【レシピ】秋の食べもので簡単スイーツ&ジャムづくり

甘くて、ほくほくのかぼちゃは、秋を代表する食べものです。免疫力向上、風邪予防、疲労回復など、豊富な栄養素がたっぷり。そんなかぼちゃが主役のマフィンと、さらに、秋のくだもののりんごとぶどうを使ったフルーツジャムのレシピを教えていただきました。特にジャムは、フルーツを切って煮るだけなので、子どもとのお菓子づくり入門にぴったり!

材料(6個)

・かぼちゃ(種、ワタなし)…180g

・ホットケーキミックス…150g

・卵…1個

・砂糖… 50g

・牛乳…100ml

・バター… 40g

つくり方

1.皮をむき、乱切りに切ったかぼちゃを電子レンジ600wで4分加熱する。皮は細く切ったものを6つ分つくっておく。

2.1をフォークでつぶし、溶かしバターを混ぜる。

3.ボウルに砂糖、牛乳、溶き卵を入れ、ホイッパーでよく混ぜる。

4.2とホットケーキミックスを入れ、ゴムベラでさっくりと混ぜる。

5.4を型に入れ、真ん中に1の皮をさす。180℃に予熱したオーブンで20分焼く。

「ホットケーキミックスを使うので、簡単にできますよ。かぼちゃの皮も活用して、かわいくておいしいかぼちゃマフィンを作ってみてくださいね。ハロウィンスイーツにもおすすめです!」(杉浦さん)

材料(つくりやすい分量)

・りんごまたはぶどう(ぶどうは種無しで皮ごと食べられるもの)…好きな量

・砂糖…フルーツの分量の30%

・レモン汁…1/2個

つくり方

1.りんごはよく洗い、皮ごとイチョウ切りにする。ぶどうは1粒を2~4つに切る。

2.鍋に入れてレモン汁と砂糖をまぶし、1時間ほど置いて水分を出す。

3.中火にかけて煮立ったら弱火で20分ほど煮る。もし、水分が足りなくなったら、100%のフルーツジュースを足す。

※ジャムを保存する瓶は、煮沸消毒後よく乾かしてから、ジャムを入れてください。

「フルーツは、単体で作っても、いくつか混ぜてもおいしくなりますよ。完成したジャムは、クリームチーズと一緒にクラッカーにのせたり、ジャムパフェをつくれば贅沢なおやつに!」(杉浦さん)

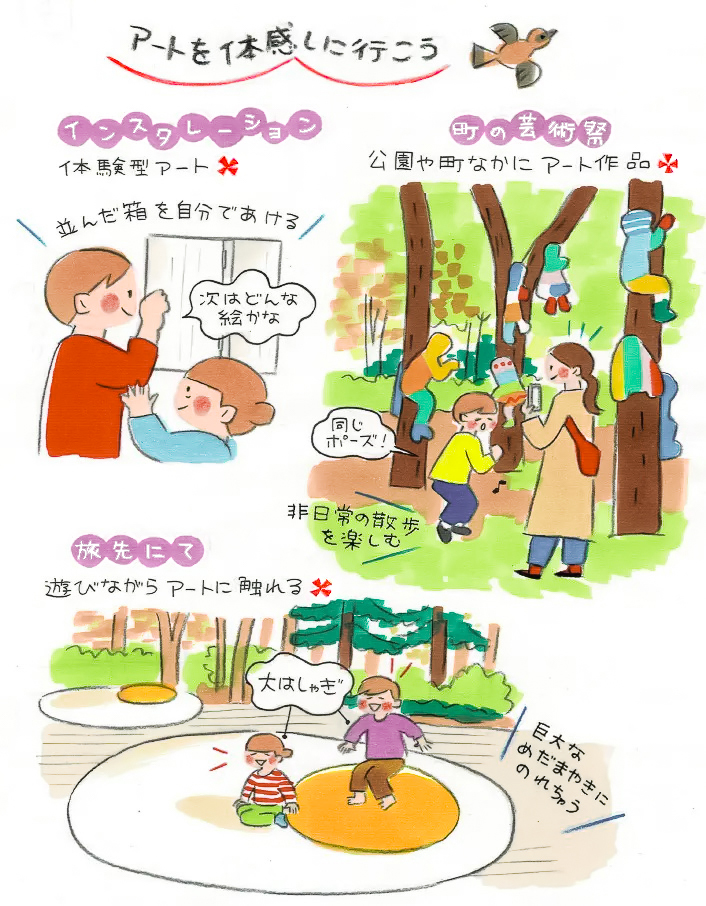

旅行やお出かけで、芸術の秋を堪能しよう!

「娘が幼児の頃、一緒に絵画展に連れて行ったことがありますが、静かにさせられて何もできず退屈な娘と、ゆっくり落ち着いて鑑賞できない私。お互いにストレスがたまっただけでした。そんな時、親子一緒に思い切り楽しめたのが“現代アートの展覧会”。参加体験型の展覧会なら、自由に作品に触れることができたり、体験したり、小さい子もうんと楽しめる!秋は、展覧会や芸術祭があちこちで開かれるので、気になるものを探して出かけてみてくださいね」(杉浦さん)

1.インスタレーションを探す

空間全体を作品として体験できる芸術、インスタレーション。「インスタレーション 展示 地域名」と検索して、探してみましょう。開けたり、覗いたり、描き込んだり……と作品に参加して、忘れられない体験ができるかも。

2.旅先で現代アートの美術館に行く

全国各地には現代アートの美術館がたくさんあります。たとえば、青森県『十和田市現代美術館』、石川県『金沢21世紀美術館』、鹿児島県『霧島アートの森』、群馬県『原美術館ARC』など。ぜひ旅のついでに訪ねてみましょう。特に、神奈川県『箱根 彫刻の森美術館』はアスレチックのように遊べる作品もあり、子どもも大喜び間違いなしです!

3.芸術祭やアートフェアへ

新潟県の『大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ』のような大規模なものから、地域の魅力を感じる小規模なものまで、全国各地でさまざまな芸術祭やアートフェアが開催されます。近くで開催された時は、お散歩がてら、街の日常の風景に突然アートが現れるおもしろさを堪能してみてください。

秋だからこそ楽しめるたくさんの素敵な過ごし方をご紹介しました。杉浦さんが教えてくれたアイディアを参考に、家族でとっておきの秋を楽しんでみてくださいね。

「中秋の名月(十五夜)」のお月見を親子で楽しもう!簡単お月見レシピや飾りつけを紹介

セクションタイトル

<教えてくれた人>

杉浦さやかさん

絵本やママ雑誌などでイラストレーターとして活躍中。文章にも定評があり、イラスト&エッセイの著書多数。著書『おたのしみ歳時記』(ワニブックス)は、季節ごとの小さな幸せ、家族と楽しむ年中行事などを杉浦さんのスケッチにより紹介している。

Instagram:@sayaka_sugiura

1_中秋の名月(十五夜)とは?いつのこと?

秋の夜空に浮かぶ、まんまるの満月を鑑賞して、秋の収穫物のお供えをする風習「中秋の名月」すなわち「十五夜」。月が一年のうち一番きれいに見える日といわれています。平安時代に中国から伝わりました。

・中秋の名月の意味と由来は?

「中秋の名月」とは、中国から伝わる旧暦(月の満ち欠けが基準で、新月が1日になる)の8月15日の夜に見える月のこと。旧暦では7・8・9月が秋とされていたので、秋の真ん中の日ということで「中秋の名月」と呼ばれています。

・毎年日付が変わる理由は?

カレンダーは、太陽の動きを基準にした新暦(太陽暦)。旧暦と新暦とでは1年間で11日のずれがあるので、中秋の名月と満月の日は、毎年日付が変わります。ちなみに2024年は、中秋の名月が9月17日(火)、満月が9月18日(水)です。同じ日に重なる日もあります。

ここからは、日本古来の風習を大切にしながらも、今の暮らしに合わせて「中秋の名月」を楽しむ方法を杉浦さんに教えていただきます。

2_月見団子よりも簡単!親子でお月見デザート作り

中秋の名月といえば、お月見団子!ですが、お月見団子を上手においしく作ることは意外と大変な作業。もっと簡単で、もっとおいしい、お月見デザート「フルーツ大福」の作り方を教えてもらいました。

大福の中に入れるフルーツは、ぶどう、輪切りにしたバナナなどなんでもOK!アレンジして楽しんでくださいね。今回は季節のフルーツとして、シャインマスカットをチョイスしました。

お月見にぴったりなマスカット大福

材料(大福8個分)

・シャインマスカット…8粒

・あんこ…100g

・白玉粉…100g

・砂糖…30g

・水…150ml

・片栗粉…適量

用意する道具:耐熱ボウル、ヘラ、バット(ここでは23×14cmを使用)、茶こし

<作り方>

1.シャインマスカットをあんこで包む。

2.耐熱ボウルに白玉粉と砂糖を入れてヘラなどで混ぜ、水を少しずつ加えてよく混ぜる。

3.ラップをかけて、電子レンジ600Wで1分加熱。取り出して一度かき混ぜて、再度ラップをかけ、電子レンジ600Wで1分半加熱する。

4.バットに片栗粉を広げて、3を出す。生地に片栗粉をかけて手で伸ばし、8等分する。

5.1を4で包む。閉じ口を下にして丸めていく。

子どもと一緒に、楽しくまぜまぜ、こねこねしていたらあっという間に完成!カットすると、マスカットが見えて断面がかわいい。

「お月見団子をお供えする三宝(神饌物をお供えする台)は、購入してもなかなか使わないもの。お椀とお盆があれば、即席で三宝が完成します!」(杉浦さん)

完成したフルーツ大福は、ぜひお月さまを見ながら味わってくださいね。

お月見団子の豆知識

お団子を供える習慣は、江戸時代から始まったとされています。ちょうど、中秋の名月が穀物の収穫時期と重なっていたため、お米の粉から月のようなお団子を作り、供えることで、お米が無事に収穫できたことに感謝しました。積み上げる理由は、お月見団子を通して感謝の気持ちを月まで届かせたいという意図があったからだそう。

3_ススキと季節のお花+市販の月見団子を飾ろう

お月見に欠かせないススキ。ススキは秋の七草の一つです。ススキを季節のお花と一緒に、素敵に飾ってお供えしましょう。

「秋のお花のおすすめは、ケイトウやリンドウ。スーパーやお花屋さんで、お月見用の花束が売っていることもありますよ! 私はそこに、庭の緑や雑草のメヒシバも合わせて華やかに。もちろんススキだけ、お気に入りの花器に生けるのもかっこいいです!」(杉浦さん)

杉浦さんは、市販の月見団子や陶器のうさぎを一緒に飾ります。玄関やリビングの棚が、あっという間にお月見仕様に。ここに、りんごやぶどうなど秋のフルーツをお供えしてもいいですね。

どうしてススキを飾るの?

ススキは茎の内部が空洞になっていて、月の神様の宿り場と考えられてきました。また、穀物の収穫に感謝を表すために、本来は稲穂をお供えしたいところ、ちょうど稲刈り前なので、稲穂に似たススキをお供えするようになったとか。また、ススキは切り口が鋭いので、魔除けになるともいわれています。

4_雨でもOK!お月見の過ごし方いろいろ

「中秋の名月」の当日に、くもりや雨などの悪天候でお月さまが見えないということもしばしば。そんな時は、おうちのなかでお月見を楽しみましょう!ここでは、おうちの中でも楽しい、杉浦さんの素敵なアイディアを2つ紹介します。

1つ目はお部屋でお月見パーティ。色画用紙で、まんまるの満月や雲を作って、壁や窓に貼り付けてみましょう。

キラキラの星は、金や銀の折り紙で作って彩るのも素敵。月や星にお顔を描いても楽しい!

2つ目は、満月のように、まんまるの食べ物だけを用意した「まんまる月見パーティー」。

「スーパーで買える市販のピザ生地に、好きな具材をトッピングして乗せるだけピザが簡単。丸い具材や、野菜などを丸く切っても楽しいかも?! ピザだけではなく、お好み焼きやたこ焼きもまんまるです♪」(杉浦さん)

デザートには、シャインマスカットやぶどうなどの丸いフルーツ、スプーンで丸くすくったスイカやメロン、バナナなどを入れたフルーツポンチもおすすめです。ぜひ好きなフルーツでアレンジしながら、楽しんでくださいね。

杉浦さんが教えてくれた素敵なお月見の過ごし方はいかがでしたか? お月さまがよく見える日も、悪天候で見えない日でも。家族で楽しい「中秋の名月」を過ごしてくださいね。