バランスのよい食事のポイント&時短レシピ

今すぐできる食育(後編)

セクションタイトル

バランスの良い食事とは?

バランスのよい食事とは、「主食」「主菜」「副菜」が揃っている食事のことです。生きていくため・健康のためにバランスのよい食事は大事ですし、さらに子どもは成長のための栄養素を摂ることも必要になってきます。また、栄養素を摂るだけでなく、食事をする中で「おいしい」「楽しい」などと感じれば、心の栄養にもなるでしょう。

食事は心の栄養にもなる!

食事は栄養素を摂るだけのものではありません。食事をしながら「おいしい」「楽しい」「好きな料理を作ってくれて嬉しい」などと感じることで、心の栄養にもなるのです。リラックスして食べることで、消化もよくなりますし、食欲もわいてくるでしょう。また、食事中に、テーブルに並んでいる食事の話をすれば、子どもにとって食育にもなるのです。

適正な食事量を知ろう

子どもの食事必要量は「大人の小さいバージョン」と考えてはいけません。量の多さは年齢にもよりますが、生きていくため・健康のための栄養に加えて、成長のための栄養を摂る必要があります。また、運動をしている場合はその消費に伴う栄養も必要になります。

つまり、大人のように「糖質はあまり摂らせないように」「野菜から食べさせなきゃ」といった細かなことは考えずに、“食べられるものをバランスよく必要な量を食べる”だけでも十分と言えるでしょう。

厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準2020年版」によると、体重管理は「小児は成長曲線に照らして成長の程度を確認する」とあり、その曲線は「一時点における成長の程度を判別するよりも、一定期間における成長の方向を確認する」とあります。

ですので、日々の食事が足りているかどうかは1日の食事だけでわかるものではなく、おおまかに「身長・体重が増えているな」と標準的に成長していることがわかれば、それでよいと考えるといいでしょう。

成長の早さ、体重の増えやすさには個人差があるため、家庭での食事において「〇歳の男子・女子だからごはん〇g」と指定することは、本来は難しいのです。

ちなみに、「日本人の食事摂取基準2020年版」の推定エネルギー必要量は、

・男児:3~5歳が1,300kcal、6~7歳が1,550kcal、8~9歳が1,850kcal

・女児:3~5歳が1,250kcal、6~7歳が1,450kcal、8~9歳が1,700kcal

と記されています。年齢が上がるにつれ250~300kcal増えていますが、これはごはんに換算すると大人のお茶碗1杯程度(約160g~190g)です。もちろん他の料理でもエネルギー量は増やすことができるので、例えば8~9歳では1食のごはんを150g~170g程度を目安にすると必要量が摂れることになります。これ以上の量を食べていても学校の肥満の基準で「標準」であるならば、とくに問題視する必要はないでしょう。また、1食のごはんの目安量を1度に食べられない場合は、間食におにぎりや果物を食べるのがおすすめです。

参考:厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf

バランスのよい食事にするために必要な三大要素について知ろう

バランスのよい食事に必要な三大栄養素を知っていますか?「たんぱく質」「脂質」「糖質」が三大栄養素です。食事をつくる時は、これらがどういったものに含まれ、どんな食事から摂りやすいかを知っておくとことが大事です。

ちなみに、五大栄養素は「たんぱく質」「脂質」「糖質」「ビタミン」「ミネラル」になります。

たんぱく質

たんぱく質は主に「主菜(肉・魚・玉子・大豆)」と乳製品に多く含まれています。また、油・砂糖・塩・水以外のほとんどの食材には含まれているのです。たんぱく質は、動物性たんぱく質と植物性たんぱく質があり、どちらもバランスよく摂ることが大事。植物性たんぱく質は、大豆からしか摂れないというイメージを持っている方もいるかもしれませんが、「主食(ごはん・パン・麺など)」を多く食べることで、植物性たんぱく質を摂ることにつながる場合もあるのです。

脂質

脂質は油類のほか、特に牛・豚のばら肉、ベーコン、鶏肉の皮、サバ、ブリなどの魚に多く含まれています。同じ食材を使う料理で比較すると、例えば鶏肉なら唐揚げよりも天ぷら、豚肉なら豚の生姜焼きよりもトンカツの方が脂質が多くなります。

炭水化物

炭水化物の中でも糖質を多く含むものが主食(ごはん、パン、麺など)、果物、いも類です。料理1品では多くを食べられず、必要なエネルギー量を確保できない場合は、主食を2種類(例:パンとシリアル、ごはんと麺など)にしたり、おかずの中にいも類やパスタを入れたり(例:ポテトサラダ、ショートパスタ入りミネストローネなど)すると食べやすいでしょう。

栄養バランスのよい食事にするポイント

献立を立てる際に「主食」「主菜」「副菜」をそれぞれ考えるのが面倒な時ってありませんか?そんな時は、調理器具を基準に考えるのが簡単に栄養バランスのよい食事をつくるコツです。また、料理は「主食」「主菜」「副菜」と完全に別れているものばかりではないので、必ず3品用意しなければならないと考えなくてもいいでしょう。

主食、主菜、副菜をそろえる

「主食」「主菜」「副菜」がそろった食事を考える時は、はじめに「主菜」を何にするか考えましょう。例えば使う食材を先に考える場合は、冷蔵庫にあるもの、お店で安く売られていたもの、旬なもの、といったように考える方向性は様々あります。また、料理名から先に考える、給食カレンダーを参考にする、「今日は暑いからさっぱりしたもの」というように味を優先して決めるのもおすすめです。

次に「主菜」に合う「主食」を決め、最後に「副菜」を考えるといいでしょう。「副菜」は温かいものと冷たいものを考えると、調理工程がかぶりにくく、効率よく作れます。また、ほうれん草や小松菜、ニンジン、ブロッコリーなどの緑黄色野菜を1種類入れて副菜を作ると栄養価が高くなります。

なお、「主食」「主菜」「副菜」をそれぞれ考えるのが面倒な時は、調理器具を基準に考えるのがおすすめです。フライパンまたは電子レンジで1品、鍋で1品、ボウルで1品といった具合です。フライパンでメインの炒め物や焼き物、鍋で汁物、ボウルで冷たい副菜を作ればいいので、自然とバランスがとれたメニューになり、洗い物も減って一石二鳥というわけです。

色々な食品を食べる

色々な食品を摂るためには、日頃から、レパートリーが多く作れて、日持ちがする食材を中心に買い揃えておくといいでしょう。

また、定番の料理に、通常は入れない食材を入れてみるのもおすすめです。例えば、麻婆豆腐に刻んだニンジンを入れても違和感がないですし、ピーマンの肉詰めにエリンギを刻んで入れると食感が変わり、食品数も増えますよね。

困った時は、味噌汁やカレーのように、ほとんどの食材が合い、いくつもの食材を入れてもおいしく食べられる料理を作るといいでしょう。

1食にこだわらず、3日~1週間でバランスを取る

仕事や育児などが忙しくて「料理を作るのが面倒」「今日は外食・惣菜にしよう」という日もありますよね。大事なのは品数ではなく、バランスが整っていることです。例えば、かつ丼や親子丼は、主食と主菜が合わさった料理なので、副菜をつければいいだけですし、カレーライスなら、野菜は少ないものの、主食(ごはん)、主菜(肉類)、副菜(野菜)がワンプレートに揃っています。「今日はワンプレートの日」として一皿にまとめたり、「金曜日は丼ぶりの日」などと決めるのもおすすめです。

身体には溜めておける栄養素(例:脂溶性ビタミン)もあるので、毎食バランスよく食べることが難しい場合は次の食事で補うようにすれば、全体(3日~1週間)を通して栄養素の不足を防ぐことができるでしょう。

忙しい方でも大丈夫!時短でバランスのよい食事をするコツ

先にも述べたように忙しい時は、ワンプレートにしたり丼ぶりメニューにすると、品数を減らしながらも、栄養バランスのよい食事が作れます。また、カット野菜や冷凍野菜、市販の○○の素などを常備しておくと、時短でバランスのよい食事作りに役立つでしょう。

時には自分を甘やかして、お惣菜アレンジもアリ

毎日、すべてを手作りしようと思うと、負担になることもありますよね。ですので、時には自分を甘やかしてもいいのではないでしょうか。

例えば、カット野菜や冷凍野菜を使ってもいいですし、味付けも市販の○○の素を利用してもいいでしょう。お惣菜を使うことも否定はしません。

ただ、○○の素やお惣菜を使う際は、余裕があれば少しだけでもアレンジを加えてみてください。炒め物の素を使ったら、おろししょうがや刻みねぎを加えたり、とんかつを買ってきた場合は卵でとじてかつ煮にしたり、唐揚げも、レモンのソースや塩だれなどを加えたり。お皿に盛り付けたりアレンジしたりと少し頑張るだけで、よりおいしそうに見え、家族の満足度も高まるはずです。

食事バランスだけでなく朝ごはんも大切

朝ごはんを毎日食べていますか? お昼ごはんと夕飯だけでは、バランスのよい食事でも1日に必要な栄養素がとれない場合が多いと言われています。そのため、朝ごはんを食べることが重要です。

朝ごはんを食べると体温が上がるので、身体が動きやすくなり、腸も働き排便がスムーズに行えます。また、朝ごはん(とくに糖質源)を食べれば脳のエネルギー源となるので、頭が働きやすくなるとも言われています。

文部科学省の調査「全国学力・学習状況調査」(令和元年度)や、スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」(令和元年度)を見ると、朝ごはんを毎日食べている子どものほうが、学力調査の平均点が高く、体力テストの結果が高いこともわかっています。

大人になってから習慣にするのは難しいので、子どもの時から朝ごはんを食べる習慣をつけておくことが大切です。

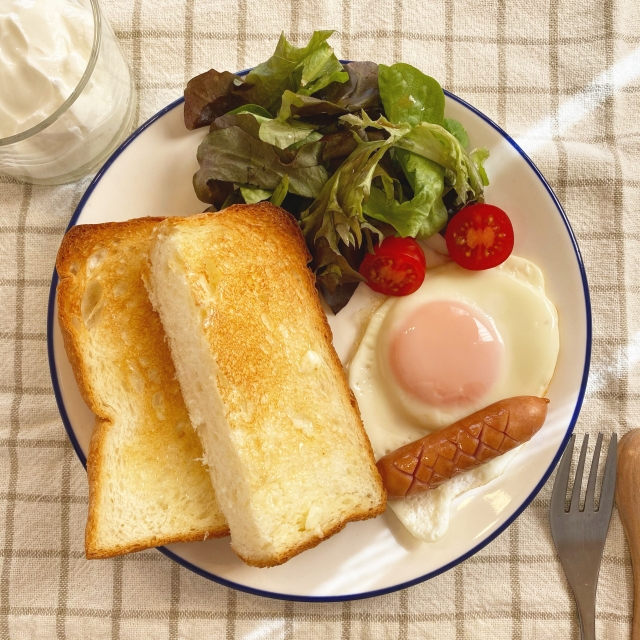

朝ごはんに卵料理を加えよう

朝ごはんも、これまで述べてきたように、主食(ごはんやパン)、主菜(たんぱく質が摂れるもの)、副菜(野菜を含む料理)を摂ることが大事です。特にエネルギー源となる主食をしっかり摂るように意識しましょう。

主食が必要量食べられない時は、果物を加えるといいでしょう。とくにエネルギー量の多いバナナがおすすめです。また、野菜をたくさん摂るには、味噌汁やスープにするといいでしょう。

また、体温を上げるために、たんぱく質も重要です。主菜としておすすめなのは卵料理。卵は消化もよく、糖質をエネルギーに変えるビタミンB₁が豊富に含まれているからです。ですので、菓子パンやごはんだけにせず「ごはん・卵焼き・納豆」「パン・目玉焼き・ヨーグルト」などにすると効率よくエネルギーを生み出すことができます。

時短レシピ!栄養満点!「照り焼きロコモコ丼」

主食、主菜、副菜が揃う料理の一つとしてロコモコ丼をご紹介します。時短で作りたい時は、スーパーの精肉コーナーにある成型済みのハンバーグ肉を使うのがポイントです。盛り付けを子どもに任せれば食育にもなり、食欲もわくでしょう。

<材料(子ども1人分)>

・成型済みハンバーグ肉…1個(大きい場合は焼く前に切り分けましょう)

・卵…1個

・冷凍ブロッコリー…1~3個

・ミニトマト…1~3個

・リーフミックス…ひとつまみ

・ホールコーン…大さじ1程度

・油…適量

・ごはん…1人分

*お好みで溶けるチーズ…適量

(照り焼きソース)

・砂糖…小さじ1

・みりん…小さじ1

・醤油…小さじ2

作り方

1.フライパンに油を入れて中火で熱し、ハンバーグと冷凍ブロッコリー、へたを取ったミニトマトを入れて焦げないように焼く。ブロッコリーとミニトマトは焼けたら取り出しておく。

2.ハンバーグに焼き色がついたら裏返し、フライパンのあいたスペースに卵を割り入れる。目玉焼きのふちが茶色になってきたら少量の水を入れてふたをし、黄身の部分が白っぽくなってきたら火を止めて1~2分おく。

3.目玉焼きを取り出し、再びフライパンを中火で熱して照り焼きソースの材料を入れ、ハンバーグにからめるように煮詰める。

4.ハンバーグに中まで熱が通っていることを確認(押して透明な汁が出てくる)したら火を止める。丼にごはんを盛り、野菜とハンバーグを盛り付け、照り焼きソースをかける。

ポイント

①ミニトマトは加熱するとリコピンの吸収率がアップ。トマトのプチっとした食感や青臭さが苦手な子どもには、焼いた方が皮が割れ、甘みが増すので食べやすくなるでしょう。

②ソースは「トマトケチャップ+中濃ソース」、市販のデミグラスソースなどでアレンジしてもOK。

※アレルギーがあるお子さんの場合は、ハンバーグはひき肉から作ることをおすすめします。

毎食、栄養バランスのよい食事を食べるに越したことはありません。でも、誕生日、クリスマス、お祝い事や旅行先の食事など「楽しむことがメインの食事」の時は、「楽しむ時は楽しんで、そのあと不足した栄養素を調整できればいい」と考えると気持ちもラクになるのではないでしょうか。また、毎食、必ず品数を「主食」「主菜」「副菜」の3品以上そろえなければいけないとは考えず、鶏めし(主食+主菜)、酢豚(主菜+副菜)などの混合料理も取り入れるようにすれば、簡単に栄養バランスのよい食事になるはずです。

今すぐできる食育。

子どもの野菜嫌いを克服する方法&時短レシピ(前編)

セクションタイトル

子どもが野菜嫌いになる原因は?

「子どもが野菜を食べない」「レシピを工夫しても野菜料理は食べてくれない」など、子どもの野菜嫌いについて悩んでいる方もいるのではないでしょうか。子どもが野菜嫌いになる理由は、大きくわけて野菜の「匂い」「色・見た目」「食感」「酸味・苦味」が考えられます。

匂いが苦手

きゅうりなどウリ系の匂いが、カブトムシのえさの匂いに似ている、生臭いと感じることから、野菜嫌いになってしまう子どもがいるようです。また、茹でたキャベツの匂い、ハンバーグやステーキの付け合わせにあるニンジンのソテーや、ミックスベジタブルのニンジンが変な甘い匂いがして苦手というケースもあります。玉ねぎやねぎの独特な匂い、茹でたグリーンピースの臭さが苦手という子どももいるでしょう。

色・見た目が苦手

野菜嫌いの子どもの中には、ナスの紫を見ると食欲がなくなるという場合があります。野菜の見た目そのものが嫌いなのではなく、匂い・食感・味が苦手な野菜が料理に入っているとわかったら食べないというケースも考えられます。

食感が苦手

野菜の食感が苦手な子どももいます。とくにトマトの種の部分の“ぐじゅぐじゅ”感や、ミニトマトを噛んだ時に中身が”プシュッ”と出てくる感触が嫌いという子も多いのではないでしょうか。また、ナスの漬物の歯ごたえや、茹でたほうれん草やアスパラガスの嚙み切れないような軟らかさが苦手な子どももいます。

酸味・苦味が苦手

野菜の中でも、ゴーヤー、ピーマンの苦み、カイワレ大根の辛味、菜の花や山菜、タケノコの苦み・えぐみ、トマトの酸味などが苦手という場合があります。

子どもの野菜嫌いを克服する方法

子どもが嫌いな野菜は、細かく刻んで食べさせているという方も多いのではないでしょうか。でも、野菜嫌いを直すには、まずは子どもに、なぜその野菜が嫌いなのかを聞いてみることが大事。味、見た目、食感、匂いなど、嫌いな原因によって対処法は違ってくるからです。

食べる環境を変えてみる

友だちなど、普段一緒に食べていない人と食べることで、嫌いなものがあっても残しにくかったり、他の人の食べ方を見て気づくことがあるので、食事の環境を変えてみるのもいいでしょう。とくにお泊りでの食事は、食器や食べる場所の雰囲気も変わるので、同じ料理でも見方が変わる可能性があるのです。

また、家の中ではなく公園や山など自然の中で食べたり、たくさん身体を動かしてから食べると食欲がいつもより出ることがあるでしょう。子ども自ら収穫した食材を使って料理をつくったり、親子で一緒に調理した料理を食べるのも、食欲が増すきっかけになるはずです。

食経験を積む

食経験を積むことも、子どもの野菜嫌いを克服する方法の一つです。例えば「漬物でしか食べたことがなく苦手だったナスを麻婆ナスで食べたらおいしくて好きになった」など、調理方法や味つけが異なる料理を食べておいしかった経験があると、次から食べられるようになることがあります。

子どもはどうしても見たことがない、食べたことがない食材を口にするのには抵抗があるため、様々な食材を口にしておくと、学校給食など家庭以外の食事をした際にも食べやすいでしょう。

よくある例ではないかもしれませんが、海外に行って口に合わない食事を摂らなければならず、日本に帰国した際に、同じものを食べたら今までよりおいしく感じて好きになる、ということも「食経験」の一つと考えてよいかもしれません。

食事中に料理名や食材の話をする

テーブルに並んでいる食事の話をすることが、子どもの野菜嫌いの克服につながることもあります。先にも述べたように、子どもは知らない食材・料理は口に運ぶのに抵抗を感じることがあるので、普段の食事から「これはサバの味噌煮だよ」など目の前にある料理と知識を結びつけるような声掛けをしていると、家庭外で同じ料理を見たときに「これはおいしい(食べられる)料理」とわかって抵抗なく食べられるでしょう。

また、子どもが間違えやすいレタスとキャベツは、例えばレタスを使ったサラダを出した際に、「このサラダに入っているのはレタスだよ」と、いつも話していれば、子どもは知らず知らずのうちに、レタスの見た目や味を認識するようになり、食育にもつながります。

味覚の話をしてみる

食事中の会話の中で、食材や料理名だけでなく、味覚の話をするのもいいでしょう。子どもの味覚は発達段階なので、いろいろな食材を使い、どんな味だと感じているのかを聞いてみると食育にもつながるものです。また、作ったおかずの味を聞いて「しょっぱい」などと言えば、次に作る際に味を調整することもできるようになります。

食事のマナーを身につけさせる

野菜嫌いな子どもは食事中に遊んでしまったり、だらだら食いになってしまうことも多いものです。そんな時は「これだけは食べよう」「お母さんが食べちゃうよ」などと声をかけると、食べ始める場合もあります。いつもと違った食器を使ったり、子ども自身にスプーンや食器を選ばせると、すすんで食べることもあるでしょう。

なお、食事のマナーは学校では習わないからこそ、家庭で教えることが重要です。子どもが「ひじをついて食べていないか」「お箸が正しく使えているか」「お茶碗を持って食べているか」などを気にかけてみてあげましょう。また、子どもは大人の真似をするので、親も意識して正しい食事マナーで食べるようにしましょう。

とはいえ、子どもに食事のマナーを注意しても、なかなか言うことを聞かないこともありますよね。そんな時は、ゲーム形式にするのがおすすめです。例えば、毎回ひじをついて食べているのであれば「何秒、ひじをつかないで食べられるか競争しよう」と持ちかければ、子どもは楽しみながらやろうとするかもしれません。毎回は難しいと思うので、余裕がある時にぜひやってみましょう。

子どもの「調理力」を育む

子どもにとって、将来、自立する上でも大事になってくるのが「調理をする力=調理力」。調理を経験することで、この調味料を足せばおいしくなるといった味覚が育まれ、それは嫌いな食べ物を克服することにも役立ちます。

調理力は、子どもの頃から調理を経験していたかどうかで差がでてくるといえるでしょう。たとえ包丁を使わなかったとしても、小学生の頃から調理を経験していれば、高校生になった時にお弁当を作れたりするなど、年齢を重ねた際に、違和感なく調理ができるものです。野菜を洗ったり、ちぎったりは小さなうちからできるので、遊び感覚や簡単なお手伝いとしてできるだけ調理を一緒にするとよいでしょう。

焦らず子どもと向き合う

「子どもの野菜嫌いを克服させなければ・・・」と必死になると、心労も溜まってしまうものです。先にも述べたように、子どもの味覚は発達段階で、とくに酸味や苦味は経験することで好きになっていくことも多く、今、嫌いな野菜でも、ゆくゆくは食べられるようになることもあります。ですので、嫌いな野菜を無理して食べさせようとするのではなく、それに似た栄養素を含む野菜で補うというのも一つの方法です。ピーマンが嫌いなら、トマトやニンジン、ほうれん草、かぼちゃなどを食べることで、ピーマンに含まれるビタミンAやビタミンCが補えるのです。「子どもが嫌いな野菜は、食べられるようになってきたら徐々に増やしていく」という考え方でもいいのかもしれません。

野菜嫌いな子どもにおすすめの味付けや調理法とは?

野菜嫌いな子どもは、いくらレシピを工夫しても野菜だけ残してしまうことがあるのではないでしょうか。忙しい毎日の中、頑張って調理をして残されてしまうと、落ち込みますよね。ですので、あまり深く考えずに、子どもが好きな味付けに変えたり、野菜が入っているとわからないような調理をするのがおすすめです。

子どもが好きな味付けにする

野菜の味や匂いが苦手な子どもには、「照り焼き」「カレー」「マヨネーズ」「チーズ」など、子どもが好きな味付けにするといいでしょう。

例えば、多くの子どもが苦手とするピーマンやゴーヤー。見た目よりも苦味が嫌いな場合が多いので、形は残したままでも、苦味を抑えた味付けにすれば、簡単に食べたりするのです。

小さく刻むなど、調理方法を変えてみる

野菜の見た目や食感が苦手な場合は、「刻む」「すりおろす」「揚げる」など、調理法を変えて、野菜が入っているとわからないようにするといいでしょう。

また、大人が憧れのスポーツ選手の名前を出して「○○選手はトマトが好きみたい」と伝えたり、「○○君(ライバルの子)は好き嫌いがないらしいよ」といった声掛けをすることで、気持ちが動いて、これまでは食べなかった嫌いな野菜を口にすることもあるでしょう。

管理栄養士おすすめレシピ直伝!

「ピーマン入り時短キーマカレー」

野菜の中でも、子どもの嫌いな野菜ランキングの上位に上がるピーマンは、食べさせるのに悩まれているご家庭も多いのではないでしょうか。そこで、ピーマンを使った、簡単にできるキーマカレーをご紹介します。

市販のレトルトカレーの具と炒め玉ねぎを使うので、みじん切りにするのはピーマンのみ。肉の色が変わればほぼ具が加熱されているので、短時間で作れます。また、味付けはレトルトカレーをベースに、ケチャップとカレー粉で甘さと辛さの調節ができるので、あれこれ迷わずに作れるのもポイントです。

<材料(子ども1人分)>

・ピーマン…緑1/2個(赤があれば赤緑1/4個ずつ)

・塩…少々

・合いびき肉…70~80g

・冷凍ほうれん草…ひとつまみ

・市販炒め玉ねぎ…大さじ1~2

*お好みで市販ゆでビーンズ(ひよこ豆など)、みじん切りにしたエリンギなど

・バター…小さじ1/2

・カレー粉…小さじ1/4~1/2

・子ども用レトルトカレー…1袋(90g)*具が入っているもの

・トマトケチャップ…大さじ2~3

・ごはん…1人分

作り方

1.ピーマンは洗ってへたを切り、種とわたを取り除き、みじん切りにする。耐熱容器に入れて塩もみし、ラップをして電子レンジ(600W)で30秒程度加熱したら、水けをしぼる。

2.フライパンに1、カレー粉をふった合いびき肉、冷凍ほうれん草、炒め玉ねぎ、ビーンズ、エリンギ、バターを入れ、中火にかける。肉の色が変わるまでよく混ぜながら炒める。

3.肉の色が変わったらレトルトカレーとケチャップを入れ、レトルトに入っている具をつぶしながらさらに炒める。味をみて、辛かったらケチャップを、味を濃くしたい場合はカレー粉を増やす。

4.皿にごはんを盛り、3をかければできあがり。

ポイント

①ピーマン嫌いになる多くの理由は苦味。作り方1の方法を覚えておくとピーマンの苦味が減り、食べやすくなるので、他の料理にも使えます。赤ピーマンがあれば、緑のものよりも苦みが少ないので赤ピーマンも使用するとよいでしょう。

②具材は何でもかまわないので、余った野菜を使い切りたい時にも便利です。

調理時間に余裕があれば、みじん切りにしたエリンギや下処理したレバーを加えたり、型抜きしたスライスチーズをトッピングするのもおすすめです(写真はエリンギのみ入っています)。

③大人の味にするには、ケチャップを加えず、味付きトマトソース(トマト煮に使うもの)とカレー粉、またはお好みの粉末カレールウを加えて作ります。さらにクミンを入れるとカレーの風味が増し、カイエンペッパー(チリペッパー)を加えれば辛みがアップ。

いかがでしたか?前編では、食育の基本や野菜嫌いを克服する方法についてお届けしました。後編では、バランスのよい食事を作る秘訣や時短レシピ、朝食の重要性などをご紹介します。