KUMONの教室で子どもたちが学習する算数・数学教材の制作を行う数学教材部。今回は数学1チームの荒木雄哉リーダー、船越郁生さん、数学2チームの三谷育子さんに、算数・数学教材の特長や、教材制作・改訂の裏側などのお話を伺います。

KUMONの算数・数学教材の目標は、高校数学を自力で解く力をつけること

KUMONの算数・数学教材は、6A~O教材に、コンプリーターズコース(XP~XT教材)を含めた、全25教材で構成されています。私たち数学教材部は、主にこれら教材の制作・改訂を行うとともに、講座や刊行物を通じて、教材指導に関する情報発信を行っています。(船越)

算数・数学教材には、大きく2つの目標があります。1つ目は、「高校数学の学習を容易にする」ことです。その実現のために、「何をするか」ではなく「何をしないか」という視点で、必要な内容を厳選して教材を構成しています。また2つ目の目標は、「未知の内容を自習する力を育む」こと。公文式では、年齢や学年にとらわれず、習熟度に応じて先の内容に進み、自分の力で新しい内容に挑戦していきます。そのため教材には、まだ学校で習っていない内容でも自力で学び進められるような工夫が盛り込まれています。(荒木)

子どもたちや先生方から教わりながら、よりよい教材を追求し続ける

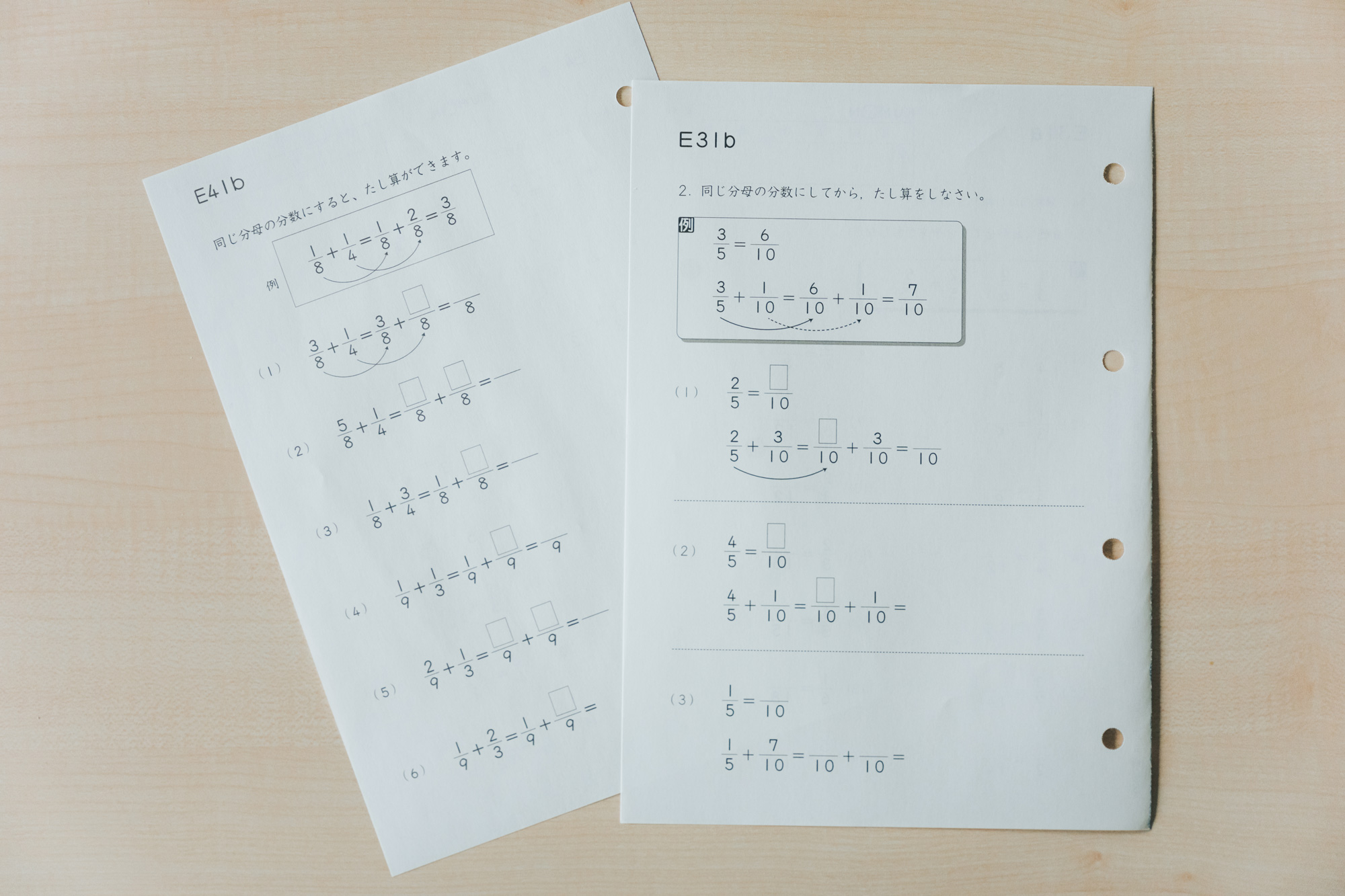

教材を制作・改訂するうえで、私たちが何より大切にしているのは「子どもから学ぶ」という考え方です。教材を改訂するときは、まず教室へ足を運び、子どもたちの学習の様子をつぶさに観察します。「この問題で手が止まっている」「先生に質問する回数が多い」「困った表情をしている」など、そんな姿から課題を探り、課題につながる要因を特定していきます。さらに、先生方から「この箇所は自力で解きにくいことがある」といったお声をいただくこともあります。それらを経て、モニター教材を作り、実際に子どもたちに解いてもらうことで、課題を解決できているかどうかを確認します。必要であればさらなる修正を行いながら、完成に向けて教材をブラッシュアップしていきます。このように、教材制作・改訂においては、「子どもから学ぶ」ということが必要不可欠です。私たち大人の頭で考えるだけでは、本当によい教材は生まれません。(三谷)

子どもがある箇所で難しいと感じる原因は、必ずしもその箇所にあるとは限りません。たとえば、教材の一つの問題で課題が見つかったとき、本質的な原因は前の段階の教材に潜んでいることもあります。どんな状態でその問題にたどり着いたのか、学習の過程を丁寧に深堀りしながら、教材の構成全体を見直していくことも、私たちの大切な仕事です。また、私たちは、教材の完成をゴールではなく、教材をさらによくしていくためのスタートだと捉えています。教材を改訂した後も、実際に教材を解いている子どもたちの様子を見に行って、よりよい教材づくりのための情報を蓄積するようにしています。(船越)

▲左が改訂前、右が改訂後。分母の異なる分数のたし算の計算方法をより習得しやすくしています。

教材制作・改訂の際には、子どもたちの様子と同じくらい、先生方の声を大切にしています。先生方は、生徒一人ひとりの習熟度やこれまでの取り組みを見ながら、「今日はこれにチャレンジしてみよう!」と判断し、学習する教材を選んでくださいます。解いているときの表情や学習時間、宿題への姿勢などを先生は肌で感じていらっしゃいます。近くで何年間もかけて見てくださっている先生方の知見は、教材をよりよくするうえで大切な気づきになりますので、そういった先生方の声も収集するようにしています。(三谷)

自分が改訂に携わった新しい教材を、子どもたちがスムーズに解いている様子を見ると、「改訂してよかった!」と心からやりがいを感じます。先生方から「いい教材になったね」「新しい教材になってから、生徒が一人でもできるようになった」といった嬉しいお声をいただくこともあり、大きな励みになっています。(船越)

くもんの先生は、前向きに学ぶ子どもたちを支える大きな存在

KUMONの教材は、子どもたちが自分の力で学び、進んでいけるように設計されています。子どもたちにとって、まだ習っていないことに挑戦するときは不安や迷いがつきものです。そんなとき、そっと背中を押してくれるのが先生です。「ここを見てみるとヒントがあるよ」「できているよ、大丈夫だよ!」と、先生の一言が子どもたちの意欲や可能性を引き出すんです。自習できるように作られた教材だからこそ、子どもたちの成長を一番近くで支えている先生の存在は欠かせません。そのために先生方は教材や指導を日々学び続けてくださっています。私たちは教材制作者という立場ですが、「子どもたちの可能性を追求し、その力を最大限に引き出す」という目標を目指して、先生方と一緒に活動できることが何よりのやりがいになっています。(荒木)

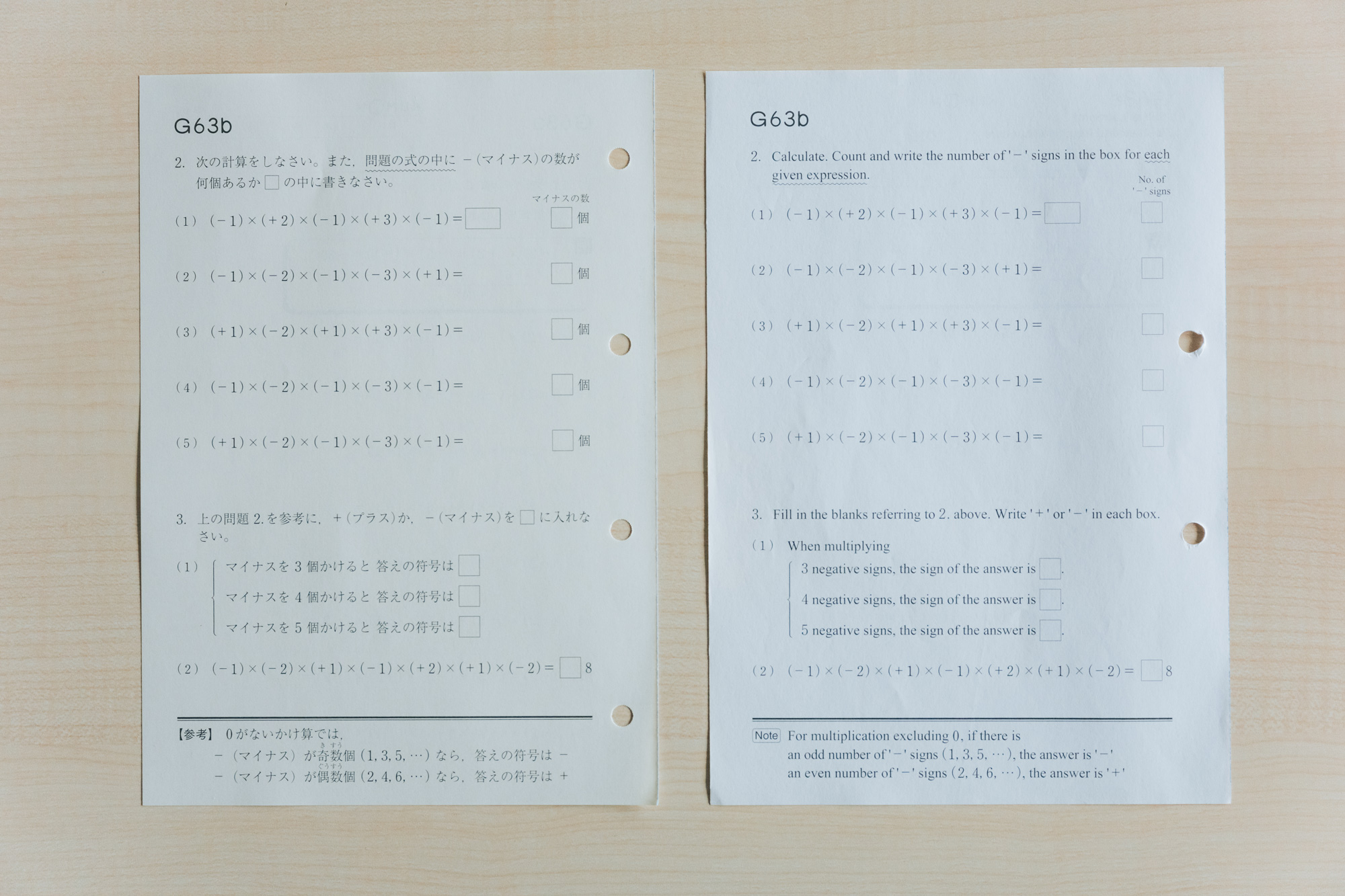

現在、KUMONの教室は60を超える国と地域に広がっています(2024年12月現在)。算数・数学教材については、言語や数学記号の違いはあっても、内容は世界共通です。そのため、日本国内だけでなく、異なる国の先生同士が、同じ教材を使って子どもたちの指導について学び合うこともあるんです。国内・海外問わず、先生同士で教材・指導について語り合うことができるのも、KUMONならではの魅力の一つだと感じています。(三谷)

▲左が日本語版、右が英語版の教材。言語の違いはあるが、内容は同じ。

KUMONの教室には、幼児期から高校生まで、10年以上通ってくださる生徒さんもいらっしゃいます。これほど長きにわたり、子どもの成長に関わり続けられる仕事は、ほかになかなかないのではないでしょうか。教室では、「以前できなかったことが、今日はできた」「学校でまだ習っていない内容を、自力で乗り越えた」という子どもたちの姿も目の当たりにします。「こんなにも伸びるんだ!」と、子どもたちの力に驚かされる瞬間がきっと訪れると思います。その瞬間こそが、くもんの先生の仕事ならではの何事にも代えがたい感動だと思います。ぜひ、くもんの先生という新しい一歩を踏み出していただければとても嬉しいです。(荒木)